2014年出版的《丁村旧石器时代遗址群:丁村遗址群1976—1980年发掘报告》[1](简称本报告)出版以来,受到学术界广泛关注,也获得了一定的赞誉。就这本报告而言,一本600多页的报告怎么看?看什么?一些同行学者希望写一个简本或导读。简本没法做,简到什么程度?如何衡量?写一个导读倒是可以的,一来提炼深化一下报告中的重要信息,二来汇报一下报告编写过程中的想法和体会,第三进一步拓展我们对丁村遗址的认识与研究。

一、首先从考古报告的性质和旧石器考古报告的特殊性说起。

什么是考古报告?几十年来中国的考古学家在这方面形成了一套自己的程式,而且发展的越来越好,越来越科学。就考古报告本质而言,不同历史阶段、不同的研究对象,其形式与内容是不一样的。我们注意到,目前有许多有关考古报告编写的讨论[2][3],对旧石器时代题材考古报告的探讨却很少。相对于后段考古而言,旧石器考古报告的模式,还处于摸着石头过河不断试水的阶段。

旧石器时代人类生活在一个无聚落的地质时期,与历史时期有很大的不同,也就注定了考古报告的特殊性。一方面是因为旧石器考古与后段考古学科特点的差异,另一方面是旧石器考古队伍建设与后段考古成熟体系的差距,形成了很大的反差。在中国,由于厚重的历史积淀和严重的史学倾向,旧石器考古并没有真正进入国家文物考古管理体系和考古学研究序列中去,成为一个游离于历史考古之外的小小点缀。无论是国家层面还是地方部门,并没有多少人关注旧石器考古的成长,也没有一个战略上的考量——基本上属于自生自灭的状态。一个地区的旧石器考古的发展与有没有人做工作有直接关系。哪个地方有一两个人做工作就会有发现有进展,反之亦然;而且人去楼空的现象屡也见不鲜。甘肃是中国发现旧石器的第一个省份,1920年6月时任天津北疆博物馆馆长的法国古生物学家桑志华(E.Licent)在甘肃庆阳地区东部的黄土和黄土底砾层中发现3件打制石器[4][5],被认为是中国旧石器时代考古学的开端[6]。20世纪70年代以后由于谢俊义先生的努力,有过一段时间的辉煌,发现了不少旧石器遗址,之后甘肃的旧石器考古又陷入了沉寂,这种情形在其他各省也大都如此。因此,能否建立起一个完整的学术队伍是中国旧石器考古的一个关键性问题。

中国旧石器考古学研究经历了一个由西方学者输入,经过本土化改造逐渐形成的过程。从周口店开始到丁村遗址发现研究,搭建起一个基本框架。我们称之为周口店—丁村模式[7]——亦即裴老所说的“四条腿走路”的方法。1958年裴文中等丁村遗址发掘报告[8](简称为丁村报告)开创了旧石器考古报告的中文读本之先河,仍然延续周口店以动物化石和第四纪地层为断代手段,以人类化石和石器类型为文化坐标的研究模式。从形式到内容基本上与西方旧石器当时的报告是一致的。因此,1958年丁村报告成为中国旧石器田野考古报告的圭臬。之后几十年均未能出其右者,包括本报告在内,都是建立在这一基础之上。

我们说考古报告是反映考古成果最重要的载体。一个好的田野考古报告,首先是一个考古调查发掘的总结性科研报告——要真实地反映考古工作的目的、方法、步骤、过程和结论。但过去考古发掘的目的性并不很明确,即便有一定的目的性,也仅仅是单纯地为了寻找新发现、新突破。因此,多半谈不上目的和方法上的设计,更多的是后知后觉的——根据考古材料来论证发现目的与意义。

近年来的考古项目和出版的报告在这方面有了很大的进步,一个主要原因是来自于在田野考古的课题化和课题意识。也就是说目前的考古项目并不是单纯地为了发掘而发掘,而是有目的地去设计一些考古发掘的目标。另一方面有赖于之前几十年资料的积淀。

一个突出的变化反映在考古报告的出版上,以新世纪为界出现了明显变化,就是注重了资料的完整性、科学性和人类行为等方面的信息,而不再是一个“城南5里,ABCD”的优选集[9]。

二是资料的数据化,数据化更加能够体现考古的成果和原始信息,同时也对原始人的石器技术特征有了更加明确的了解。三是图像化,由于经济发展和印刷质量的提高,考古工作者不再纠结于插图和图版的多少,能够更加明晰直观地反映考古资料的形制和技术特点。然而,由于这些报告的大部分材料还属于20世纪70—90年代的考古发现,因此很难在理论上有大的突破。

本报告的材料来自于1976~1980年丁村遗址第二次大规模考古调查与发掘。这次调查发掘来之不易,一方面文革后期考古学术活动得到周恩来总理的支持逐渐恢复[10],考古界迸发出很高的热情;另一方面受益于1975年“美国古人类学家代表团”访华——丁村遗址被美国学者点名列入重点专访对象的触动[11]。山西省文物部门抓住54:100地点受洪水威胁这一契机,启动发掘计划得到了上级部门的许可。

这次调查发掘的意义十分重大。首先是在管理体制层面和学术研究层面上,开启了已有旧石器遗址重新调查发掘之先河。纵观我国旧石器时代遗址的考古学研究,大多数属于一次性发掘、研究、定性后就“刀枪入库、马放南山”置之不理的境况[12]。一些著名遗址都是数十年前发掘研究,所得结论在中国考古界传颂为经典,似乎没有再做工作的必要。丁村遗址也是如此,1954年首次发掘之后,长期以来被定义为中国旧石器时代中期的典型代表。1976~1980年的调查发掘取得了很大的突破。王建、陶富海等分别于1979年、1994年两次对这些资料作了较为详细分布;其时空分布乃至文化性质早已突破了原有的“丁村文化”的内涵与界线[13][14]。然而在考古界乃至一些博物馆仍然把丁村遗址作为中期代表,不肯承认丁村遗址群早、中、晚三个阶段的现实。在2010年前后申请再次进行发掘时,遭到了国家文物局专家组大员的质疑:“丁村遗址的问题不是早就搞清楚了吗?”而未获通过。事实上,60岁的丁村遗址仍然是一个尚未成年的孩童,在这里只要做工作就会有突破[15],还有许多问题有待于我们去解决。

其次是在学术层面上与1954年丁村遗址首次发掘相比,在时空分布、文化性质及其分期三个方面取得了突破。(1)在空间分布上的突破:新的发现表明,丁村人的文化遗物不仅仅局限于汾河东岸Ⅲ级阶地11个石器地点,其生活足迹遍及汾河两岸的各个阶地。(2)在时间分布上的突破:汾河两岸各个阶地代表着不同的地质阶段,Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ各个阶地都发现有旧石器时代文化遗存,意味着丁村一带的古人类从二、三十万年前的中更新世中晚期到二万年左右一直在这里繁衍生息。(3)在文化分期上突破了1954年以来丁村遗址保持的中国旧石器时代中期文化典型代表,使它在文化分期上发生了极大的变化,成为一个具有24个地点文化性质涵盖旧石器时代早中晚三期的遗址群。

然而,丁村遗址的第二次调查发掘工作带有强烈的时代色彩——与1954年首次调查发掘一样,也是以调查发现为主,选择重点地点进行发掘。在新发现的12个地点中只有76:006、76:008、77:01、79:02和80:01地点进行了比较正式的发掘,而且“面积都不很大,有的地点只是试掘或采集。”使得这个考古报告先天不足。因此我们的这本报告“严格地说只是一个大型的调查报告。”[16]

从考古学理论发展与新理念来看,超越是必然的。首先是在田野考古方法上,与上世纪五六十年代有了很大的不同,这一点毋庸多言。目前我国的旧石器考古在理论创新上举步维艰,一个主要原因是发现的遗址很多,深入发掘研究的很少。如果不能连续深入的做工作,那么理论创新就是一句空话。前面说过,本报告的材料来自于上世纪70年代,发现本身就是一种超越,搭建起一个以汾河Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ三个阶地旧石器遗存为代表的丁村文化早中晚三期的框架。这是一个了不起的成就,无论从丁村遗址群本身,还是全国的旧石器时代遗址都具有深刻的现实意义。旧石器考古工作必须从游击战向阵地战转变[17],必须持续不断的开展工作,才能常做常新。

我们说旧石器考古报告应该有两个层面。第一个层面就是考古发现。这个层面十分重要,没有发现一切的理论都无用武之地;而且只有连续不断的发现才能去构建出较为系统的理论体系。因此我们说的调查报告是构建理论体系的砖石;而本报告就属于这个层面。第二个层面是有目的的发掘研究,从以往的发掘研究中发现问题并通过调查发掘解决问题。这个层面的发掘报告,考古学理论的指导性更强,考古学工作的目的、方法、步骤和理论性更有针对性。目前国外成熟的旧石器考古遗址研究,已经形成一整套具有针对性的理论体系。从而上升到操作链、人类行为研究的层面。到目前为止我国的旧石器考古报告还难以做到这一点。

考古报告最大特点就是忠实于考古发掘与发现,完整记录考古发掘中的遗迹与遗物。正如我们在后记中所述:“首要的是资料的完整性(全面系统的公布所发现的考古材料);其次是要有严谨的分类体系和逻辑系统;再次就是结合最新考古学理论最大限度地挖掘考古材料中的远古信息。”[18]但如何实现这些想法,却是一个极其艰苦的劳动。

二、如果说本报告与早先旧石器考古报告最大的不同是什么?

毋庸讳言,就是对1976~1980年调查发掘的绝大部分石制品进行观测,并将观测的全部数据一次性公之于众。这无疑是为创建中国旧石器研究“数据共享平台”砸下的第一根基桩。

我们知道,过去的旧石器考古报告多半是定性分析。从定性分析到定量分析的过程是资料积累的过程,也是考古理论方法、方式的转变。20世纪80年代以后,国外的考古学理论不断冲击着我们的脑海,这种转变也应运而生。然而“石制品的定量分析并非测量出一堆数字,算几个平均值或百分比,更为重要的是根据观察、测量结果的对比分析,对石制品的打制技术、工艺流程以及人类行为作更进一步的了解。即通过观察测量对石制品上的结构分析解读原始人类的思维信息。”[19]那种试图用器物的大小来区分文化性质[20]的做法并不是定量分析,或者只能说是很浅显的定量分析。目前,石制品的定量分析似乎还在不断探索之中,而较为统一的标准和“数据共享平台”是探讨石制品定量分析的基础。

定量分析[21][22]——一定是将石制品的所有特征都数字化、符号化,并且对特征量进行逐一分选和数据挖掘[23]的过程。这就涉及到考古资料的定量描述——即石制品各种特征符号的设定(本报告第六章第二节)和特征信息采集(本报告附表内容)。1991年我们在着手研究“丁村遗址群1967~1980年发掘报告”伊始,便首先要确定那些特征作为观察项目。这是一个特征量符号化的过程——每个观察项目的子项特征如何表达才便于统计分析是必须考虑的问题。我们针对丁村石制品的特点,在参考国内外专业资料的基础上,选取观察测量的方法和标准,经过反复推敲制定了丁村石制品的观察、测量方法和细则。当时收集到国内外石片的观测项多达52项(包括我们自己希望观察的项目)。最终在52项中选取了32个主项200多个子特征量(每个观察主项有若干个描述性特征),对丁村石片开始观测。这是定量分析的基础,一旦开始测量基本上就不能再更改,更改就意味着上千件标本的重新过手、重新核查。

事实上,1992~1993年这种更改与核查不止一次,并使得石器的观察测量更具有针对性和丁村石制品的特点。比如说对石制品表面痕迹的观察,在过去的资料和文献中并不多见,至少在当时我们看到的文献中是鲜有的。丁村的石制品以角页岩为原料,打击时会在台面上留下一些灰白色的撞击痕迹。由于在1991年进行的打制实验中有这样的体会,在考古标本的观察中自然联系到这个特征。由此,我们对石制品表面的观察,乃至磨蚀程度的观察格外仔细,总结出许多属于丁村石器分析的特征和特点。比如说磨蚀程度对石制品搬运距离和埋藏环境的复原[24]。当我们意识到这一问题时,石片的测量几近过半,很多特征的不断补充,带来的是一次次地返工。然而,这些劳动在报告的最终形式中是无法体现的。

1991年的打制实验在本报告中体现的并不显眼,但很重要。对提升报告的整理水平,对于丁村石片打制技术以及类型学研究,均发挥了极大的作用。例如,泡疤裂片、左右半边石片的确立以及碰砧石片的否定,都与这次实验有直接关系。

丁村石片的打击泡疤是众所周知的,在各种教科书中亦称之为锥疤。但与泡疤对应的物体是什么样子?可以说从未面世过。笔者在76006地点中发现了两片四周均为薄边、找不到打击台面的双阳面石片时,想到了实验过程中曾经有过一个完整的小裂片。经过比对首次确认了泡疤裂片在考古遗址中的存在。左右半边石片在过去的中文文献中亦从未有过,当时读到外文文献有限,但在实验中有左右各半的大石片同时被打下。因此我们称之为左半边石片和有半边石片,并在1994年的发掘简报中首次公布,之后成为各个遗址石片分类中常列项目被推广开来。

考古报告的整理是一个由简入繁,进而再化繁为简的过程。我们通过每一件器物各种特征的观察,记录器物的原始信息。这是一个极繁的工作,之后必须从海量的数据中化繁为简,整理成为普通读者能够认知的知识。

经1992~1993年两年多的观察测量之后,1994年我们首次尝试对丁村石制品的观察测量成果进行数据分析,完成了“丁村遗址群1967~1980年调查发掘”的初步报告[25]取得了不错的效果。但是当时苦于没有计算机的帮助,所有的统计分析,乃至分析图表均是用手工完成的。之后的十几年,我们一直在与这些测量数据——我们称之为“丁村石制品数据库”或“丁村数据库”(本报告附表1至附表22)——作斗争,从中析出的不仅仅是简单的数据信息,更有类型分析和技术分析等方面的信息,为丁村石制品的分类乃至技术分析提供了十分强大的理论依据。

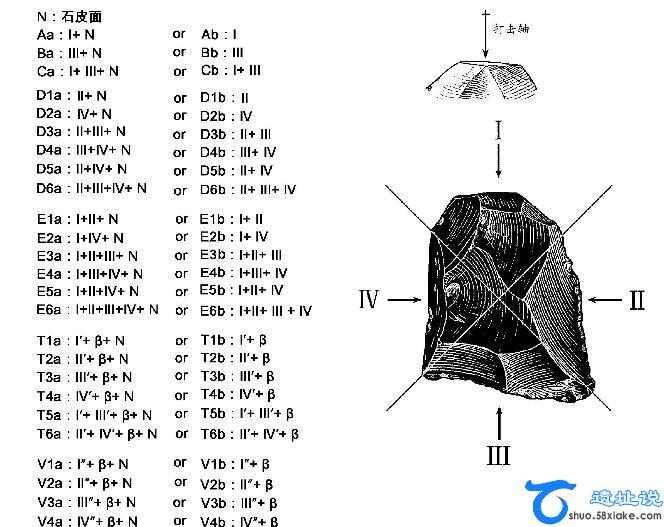

那时候最盼望的就是能有一台电脑。2002年所里普遍配备了电脑,“丁村数据库”的建立工作才得以进行。2004年,笔者在统计分析石片背面片疤方向时,发现了背面片疤方向与砾石面组合关系在石片打制“操作链”观察以及动态类型学方面的考古学意义,透视出石片打制过程中的“生命史”,即石核的旋转和翻滚有直接的关系。例如(Ⅰ或Ⅰ+N)说明石片是同台面连续剥片;(Ⅲ或Ⅲ+N)是仅将石核旋转180°打片的情形;而(Ⅰ+Ⅲ或Ⅰ+Ⅲ+N)说明将石核旋转180°或两台面交替打片的情形。搞清了这几个石片背疤组合关系的考古学意义之后。我们按片疤方向及其组合关系对(Ⅱ方向背疤)和(Ⅳ方向背疤)以及与Ⅰ、Ⅲ方向的各种组合的石片背疤组合关系和“石核”的旋转和翻滚过程逐一进行了推演,就像门捷列夫的化学元素周期表一样,我们推演出N、A、B、C、D、E等六个大类31个石片打制过程和类型。其中的一些类型在这个地点的石片中并没有出现。那么,这到底是一种理想状态还是客观存在呢?紧接着,我们从一个地点扩展到所有地点的统计分析中,上述类型都逐个地得到了印证。经过将近一年深挖完成了《石片类型学新论》等两篇论文,详细介绍了以特定编码进行分类可以探察远古人类打制石片的更多的技术环节[26][27]。成为了本报告石片最重要的分类方法之一,也形成了一定的示范效应[28][29]。

本报告用将近270页(340~608)的22张附表公布了除54:100、79:05、80:01地点以外的所有石制品的测量数据[30]。这些数据看起来是枯燥的,但却是本报告最大的特点。它创建了一个丁村石制品的数据共享平台。尽管其类型划分略显粗放,一些观察测量项目的设置不一定能够适应其他旧石器遗址的情形。毕竟走出了第一步,毕竟为我国旧石器考古定量分析和数据处理提供了一个样版。

我们相信“丁村数据库”还有许多可以挖掘的信息,但是仅仅是一个孤立的“丁村数据库”作用还是有限的。在“大数据时代”的背景下,必须有更多遗址石制品测量数据的公开与公布,才能显现出它更有魅力的作用。

三、考古报告必然与分类分型相关,但石器的分类分型未必是原始人的初衷。

首先要说到的是为什么而分类?这有利于大家端正学术态度,更清晰明了地认识考古学研究者的责任与义务。也就是说考古研究者应该以什么样的姿态来看待自己的研究对象。石器类型的划分并非考古研究目的,而是手段。千万不要认为原始人会以你认定的类型和方式去使用这些石器,那就大错特错了。然而许多人自觉不自觉地把自己当成了原始人,把现代人思维强加到远古人类头上。

石制品是旧石器时代人类打制乃至使用工具后遗留下来的客观存在,而石器分类与类型是人类认知活动的产物,是考古学家对远古人类遗物认识再创作的产品。“这种分类有赖于一种为大部分考古学家共同认可的分类标准,也即所谓的类型学。类型学在某种程度上类似于用来交流思想的专业共同语言和器物度量衡。类型学如不规范或无统一标准,不但使同行的交流受影响,而且失去了其用于对比研究上的意义(Read,1974)。”[31]因此,大家在分类时必须遵守一定的法则——这是现代考古学的必然要求——才能在同一个平台上对话。否则大家都顾左右而言他,是没有办法讨论问题的。

类型学是行业标准,是集体智慧的结晶,具有强烈的传承性,一代又一代的考古学家接力棒式的传承造就了它。在不同阶段考古学理论的指导下,类型学的嬗变有着很强的时代特点。在旧石器考古起步阶段,考古学家对石器的理解与他们自身具有的常识相关,手斧、砍砸器、刮削器、尖状器、雕刻器等一系列的分类名称,均来自于初创时期对远古人类工具的一些猜想,而且多半与考古学家当时所具备的常识有关系。这样的分类自由度很大,不讲究分类体系,也不论是否符合原始人的石器打制技术,完全凭借个人常识而定,进而成为旧石器考古最强大的基石。现今所有的类型都是建立在这个基础上的各种变形。经过一百多年的演变最终形成了以法国旧石器类型为代表的分类体系。20世纪70年代,国际学术界对石器类型学分类体系建设展开了一系列卓有成效的思辨与讨论。最为著名的就是新考古学派代表人物宾福德与法国类型学大师博尔德有关莫斯特文化的讨论——史称莫斯特问题[32]。在非洲玛丽·利基(Mary Leakey)和戴斯蒙德·克拉克(J.Desmond Clarke),注重人类行为层面的分类,提出了新的分类方案,例如utilized materials、debitage和manuports[33],unmodified waste、utilized、modified和shaped tools[34]。我国旧石器考古没有赶上这班车。改革开放以后各种学术思潮涌入的同时,不加分辨的引进吸收和“描红”式的分类实验,为此有学者就我国旧石器分类原则进行了较为深入的探讨,提出批评和意见[35][36],并没有解决我国的类型学体系建设的问题。90年代以后,随着旧石器考古学研究向人类行为方向的倾斜,石器类型的分类体系也由类型识别向行为模式和操作链方向发展。这就要求我们在石制品基础分类的同时,对各种石器类型的研究史有一定的回溯。真正了解这些类型名词背后的研究过程和时代特点。

说实话,本报告中我们的分类并不成功,有很多也是“跟走式”的“描红”。这是时代的局限。我们希望在此基础上的反思(将另文讨论)能够对我国的类型学体系建设起到一定的作用。

对于一本大型旧石器考古报告来说,分类体系的研究以及术语和名词解释十分重要。首先是与前人研究成果的接轨,明确地告诉读者本报告对各种石器类型的释读和分类标准,以方便资料的对比和共享。例如,本报告中的斧状器对应于英文的Cleaver,原意为:切肉刀,在旧石器分类中引申为:一边或多边修理,保留一个自然锋刃的石器。在我国译为:多边形器[37]、石片制成的砍伐器[38]、把握部分经过修理的大石片[39]、修理把手大石片[40]、薄刃斧[41]、端刃砍砸器或劈裂器[42]等,现在更为流传的薄刃斧来自于法文Hachereaux,在博尔德的分类体系中[43]为Hachereaux sur écluts(用石片制成的斧子),定义为大型切割工具,英译为Cleaver。裴文中先生早在1939年[44]对周口店15地点出土的此类石器有过研究,称之为Cleaver-like tools,大家可能没有注意到裴老在英文版的《中国地质会志》的中文摘要中用了“斧状器”一词。这便是我们把丁村这类工具称之为斧状器真正缘由[45]。从此类石器英文名称和打制的技术层面来讲,张森水老师的“修理把手大石片”是准确地。从法文角度来说直译为“用石片制成的斧子”也没问题。但译为“薄刃斧”是有问题的,第一从字义上讲,在汉语中有刃的叫斧子,没有刃的叫锤子;斧子一定是薄刃的,分为单刃斧(单面开刃的斧子—木工斧)、双刃斧(两面开刃的斧子—砍斧)、板斧(宽刃斧),唯独没有“薄刃斧”。第二从翻译的准确度来看,石器名称的引进与汉化也要遵守信、达、雅的翻译原则。“薄刃斧”虽然只是一个学术名词或符号,但完全没有了法文和英文名词原来的意境,给人以不伦不类的感觉。

另一个例子是丁村双阳面技术产品(双阳面石片、双阳面石刀、双阳面石片石核、双阳面斧状器等一系列器物)的确定。由于它背腹两面均为凸起阳面,家父王建先生在第一次给我讲这种石片的时候就称之为双阳面石片。据云20世纪70年代曾同他导师讨论过是否会有背腹两面均为破裂阳面的情形。贾老说没见过,也不太可能。在后来从丁村遗址群中发现了首件双阳面石片。1991年我们发现了众多“双阳面石片”,并根据其特点确认了以石片为坯,再次打击生产石片的工艺技术。之后还识别出几件双阳面石核和用双阳面石片修制的斧状器和石刀。类似的石片技术早在1938年就于非洲肯尼亚西部Kombewa被发现,西方学者喜欢用首次发现分地名作为器物名称,冠以了Kombewa Flake[46](孔比哇石片)或Kombewa method[47]。我们认为二者之间没有传播迁移的渊源关系,属于石器技术的趋同现象,不存在文化和技术的传承关系。为了避免产生涟漪和不必要的麻烦,根据其技术特点(背腹两面均为破裂阳面)称之为双阳面石片技术。李炎贤先生赞成采用“双阳面石片”的名称,认为孔比哇石片和双阳面石片都可,一个是以地名命名,一个是以技术特点命名。后者更符合我们一以贯之的命名习惯,也可避免望文生义产生文化传承的联系[48]。

旧石器类型的划分有三个层面:一是技术层面,研究原始人的打制技术;二是行为层面,探讨石器的功用以及原始人的行为方式和活动范围;三是文化层面,研究对比原始人的迁徙范围、技术传承与适应能力。其实最大的意义在于方便我们的研究。因此,考古报告和类型学研究,并不在于有一个什么样的新分类或新的创造,而在于为学术界分享了什么样的分析系统和原始数据。

本报告在石器类型学研究中,最重要的是技术层面的研究。下面我们谈一谈关于类型学研究方面的几点体会。

1、 局部特征也属于类型学研究范畴

旧石器类型学研究并非器物的分类,而是原始石器各种信息的释读。它不仅仅体现在石制品类型的区分和分类中,而且包括每一件器物的各个局部特征量在内——即本报告第五章所有涉及石制品观测的项目均都属于类型学研究的范畴。

现代的考古类型学已经脱离了过去那种靠眼力吃饭的定性分析方法,取而代之的是各个局部特征综合信息的系统提取和定量分析。而某些局部特征往往成为整个器物分类的关键因素。这样的例子屡见不鲜,特别是在石片分类中。例如石片台面和背面片疤模式的分类。

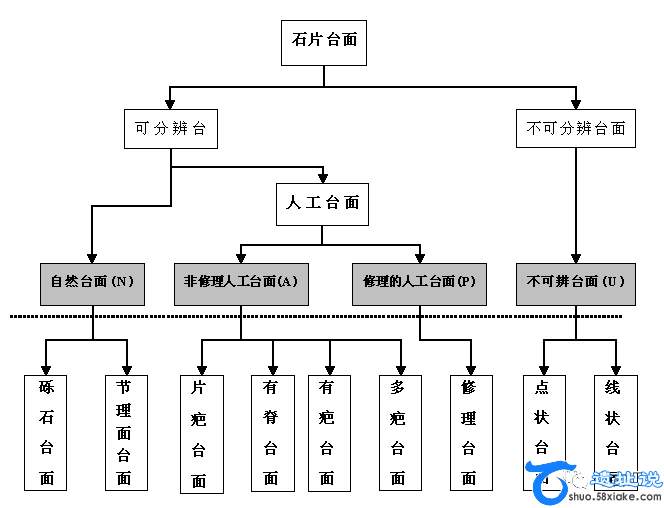

1976年贾兰坡等首次以台面性质和特征作为区分石片类型的标准,分为:利用自然平面(砾石面或岩石节理面)打击石片、打制台面的石片、利用台面凸棱打击石片、垂直砸击的“两极石片”、“修理台面”的石片等5类[49]。1984年李炎贤对我国旧石器时代的石片台面类型进行了较为全面的总结,分为:零台面、刃状台面,点状台面、线状台面、天然台面、素疤台面、有疤台面、有脊台面、修理台面等9类[50]。这样的分类只注意了石片台面本身的特征,没有将石片与石核联系起来考虑。存在找严重的缺陷。2001年笔者在《旧石器考古学中的结构与信息》中对石片台面做了较为仔细的研究,分为自然台面、人工台面和不可辨台面三大类[51],之后学术界针对石片台面进行了持续、深入的探讨[52][53][54]。2004年笔者进一步深化确定了台面系统分类[55]的各级分类标准。如图1所示,第一级分为:可分辨台面和不可分辩台面[56]。第二级分为:自然台面和人工台面。在第三级分类又将人工台面分为:有意加工的修理的人工台面和非修理人工台面两类。第四级分类是以往流行台面类型(虚线以下);它们虽然在观察过程中有一定的作用,但由于没有明确的分类目的,且标准杂糅,其分类意义有限,我们称之为“观察性分类”或“描述性分类”。在1991-1992年丁村石片的观察中采用的也是按照李炎贤先生的台面分类记录的,但无法提取出有效的信息来,故而在1994年的“发掘简报”中舍弃了台面性质的统计分析。直到2004年我们对背面片疤模式和台面的综合研究,才确立了台面的系统分类和考古学意义。

图1、石片台面系统分类方框图

2、 系统分类

系统分类,具有一定的逻辑性和对旧有石器类型进行整合的功能。就像超市里的货架一样,把成千上万、形形色色的货物按照一定的功能区划进行分类。将原来石器类型按照一定的分类路径码放,更加明确了分类的目的和意义。系统分类的第一、二级分类往往是对某种石器的亚类型或技术层面的分类,属于“技术性分类”;再往下就属于“描述性分类”的范畴。从石器名称来看,每类石器都有一个主体名称,这个主体名称和最靠近它的那个前缀就是对这类石器“技术性分类”的表述,而“描述性分类”是在“主体词”前所加的若干个前缀,前缀不管有多少均为描述性的,越靠前的前缀其表述的分类级别越低。这种分类和命名方式具有较强的目的性和逻辑性,是西方旧石器分类中常用的方式。在法国,刮削器的分类比我们细化的多,解析这些名词的成分,都是在主体词前加一系列的前缀。这与我们所说的“描述性分类”类似,只是西方语言一旦形成一个固定搭配,大家都积极遵守。而中文术语没有这样的习惯,随意添加、任意修改,给我们的类型学体系带来了无尽的烦恼。当然如果能够找到一个较为合理,大家又乐于接受的分类方案,还是很有市场的。

很显然系统分类提高了分类的目的性和科学性,规范了石片台面观察考古学特征的描述和符号化,更有利于定量分析。

希尔和埃文斯认为,对于同一批石器遗存几乎存在无限的分类方法(Hill and Evasn,1972)[57]。关键要看研究的对象及其目的是什么?解决什么样问题?我们以丁村石片分类为例:

本报告的石片分类给出了形态分类、动态分类和大小分级三个方案,对于全面了解丁村的石片打制技术有着十分重要的意义。

形态分类分为:完整石片、残断石片和特殊石片。特殊石片中包含能够识别出工艺技术的双阳面石片、泡疤裂片和修整打片和台面不可辨石片。完整石片依Nicholas Toth石片分类为蓝本,自1994年引入[58][59]以来,得到了学术界的普遍认同,是当前我国石片分类最常用的方法。这种分类方法虽然在某种程度上反映出石片所处的打片阶段,但对于丁村遗址大量存在的强化剥片(无石皮面石片)来说,并不能真实反映打片的意图和过程。另一方面,它不包含残断石片和特殊类型的石片。在分类逻辑上是有缺陷的。

动态分类是我们根据石片背面片疤与自然面组合的背面片疤模式(图2),以及与石片台面性质(图1)作为分类依据,提出的一种新的分类模式,划分出204个石片技术类型。它们分别代表了石片在石核上未被打下来以前的各种旋转的动态过程和技术特点,并使得石片类型图像化和符号化,使得各遗址之间的对比分析成为可能。实现了同一标准下石片分类的全覆盖。

图2、石片背疤打击方向及其各种组合关系表达式

3、 石片的大小分级也是一种分类

从石器生产的“操作链”来看,石片旧石器时代遗址中数量最为庞大的一类。它们中间既有专门打制的目的石片(用来加工其他石器的坯材);也有打下来直接使用的工具(勒瓦娄哇尖状器、双阳面石刀、修背石刀和细石叶等);还有在打制石片或石器加工过程中打下的废片。从石片的形态来看,除勒瓦娄哇石片、双阳面石片等特殊技术生产的石片外,多数标本是无法判别打片者的目的与意图的。但石片的大小或许在一定程度上能够帮助解开这个谜团。

根据我们的实验和统计分析,在丁村长或宽大于100毫米以上的大石片是丁村人专门打制的目的石片的目的石片。丁村遗址虽然以大石片、砍斫器和大三棱尖状器为特征,但从石器的比例来看丁村人使用小石片和小石片工具的比例不在少数。然而,丁村遗址中的中小石片可以从相应石核上在专门打制而成,也可以在修制石核或加工大型石器的过程中产生。由于二者在特征上并不能有效划分和识别。但是100毫米以上的大石片和超大石片的来源是可以肯定的。

在本报告中我们将丁村石片划分为:(1)超大石片:长或宽大于150毫米。一般说来,这类石片是丁村人专门打制的目的石片,他们用这类石片修制大型的尖状器、斧状器等重型工具。(2)大石片:长或宽在100~150毫米之间。有些是专门打制的目的石片,也有的是打制目的石片过程中的剥片。由于无法从这些石片中区分出哪些是专门打制的目的石片,哪些不是专门打制的目的石片,所以不能将这类石片作为目的石片看待。尽管在丁村遗址中,有许多用这些大石片加工成器的,或作为砍伐用的权宜型工具(有使用痕的大石片)。(3)中石片:长或宽在50~100毫米之间。多数情况下是打制目的石片过程中的副产品,有的是修制石器过程中打下的废片,也有的是从小石核上打下的小石片。(4)小石片:长或宽在20~50毫米之间。其中很大一部分可能是修制石核或打制石器过程中打下的废片,也有相当数量是的是原始人类专门打制的目的石片。(5)微小石片:长或宽在20毫米以下。这类石片一般是打制石片或修理石器过程中崩落的碎屑。从实验结果和丁村石器上的片疤痕迹来看,其数量无疑应当最多。但丁村早中期石制品组合中较难发现,只在77:01地点中有不少这样的碎片。这与丁村遗址中各地点的埋藏环境及水流动力有直接的关系。丁村遗址群中超过150毫米。一般说来,这类石片是丁村人专门打制的目的石片是打制石器的第一步,打下的各种大小不一的石片。

另一方面,从本报告中77:01与其他石器地点石制品大小的比较可以看出,石片的大小分级不但能够了解丁村人打制石片的需求和目的,同时还能对了解埋藏环境和石器加工的人类行为有所帮助。这是由于搬运埋藏环境下流水营运能力与石制品的大小之间的线性关系所致。在本报告第九章的“丁村遗址群石器地点的分布及埋藏学观察”[60]中就专门讨论了这一问题。

这里还需要说明一点的是,石片的大小分级应该是有针对性的,是针对某一遗址或某一地区某一种原料而言的。可以根据石片的大小来判断石器打制的目的与“操作链”。当然不同遗址石料的大小、性质不同,打制出的石片的大小是有很大区别的。因此,石片的大小分级应该是是没有统一标准的。也就是说不同性质的石料及其特性,石片的大小分级有着自身的特点。过去我们曾经讲过:相对于丁村遗址群角页岩原料而言,泥河湾地区或周口店地区的石料很难打制出大的石片或石器来[61]。二者在石片大小的绝对值上是没有可比性的。但是无论泥河湾抑或周口店地区的石料会有自身的石片大小的分级。这种分级的标准不在于他的绝对值,而在于同一种原料打制石器是破裂的物理性质,在于与其石核、石器的相对大小。同时,质地均匀的石器原料打制不同性质的石器时也会有不同的大小分级,例如燧石结核既可以打制手斧等大型切割工具,也可以打制石叶细石叶。因此石片的大小分级在不同原料,不同技术体系下是有着自身的标准的。我们可以通过这样的比较来考察,类似原料的石器打制技术及其目的,进行遗址或石器技术体系的比较。当然这要在定量分析和考古报告全部公布测量数据的共享平台上才能实现。

4、 石器·工具·类型·符号——关于分类原则的探讨

石器分类是旧石器研究的基础,同时也是最为头疼的事情,本报告也不例外。

陈淳认为:在分类中,用何种标准来排列和命名类型,完全是主观经验的产物。考古学家常常为了解决不同的问题而确立不同的分类标准,因此,考古学家往往具有极大的取舍范围来定义他们的类型[62]。因此,采用什么样的分类标准,关键要看研究的对象及其目的是什么?解决什么样问题?过去那种以类型组合论定文化及其传统的方法已经不适用了。

对于一个遗址的发掘报告来说,最大的问题就是公布所发现的材料,提供可以共享的分析系统和数据共享平台。因此,必须对自己的分类方案和观察测量方法有一个详细的说明。

我们在第五章中给出了丁村遗址的石器分类方案,但距离最初设定的“要有严谨的分类体系和逻辑系统”[63]的目标差得很远。一个最大的障碍是丁村遗址出土的典型标本样本量不大。大量石片、石核和难以用规范的石器标准衡量的中间产品构成了丁村的石制品组合。正如宾福德所言:旧石器时代早中期的工具基本上是随意加工的权宜型器物(exepident tools),无形制可言(Binford, 1972) [64]。

在丁村,1958年裴文中、贾兰坡确定的石器分类系统,将石器分为:石核石器和石片石器两大类,得到了部分学者的赞赏[65]。然而,原先确认的石器,除石球之外的砍砸器、刮削器、尖状器等类型中既有石片石器又有石核石器。他们试图将用单边形器和多边形器将一些大型石片工具从刮削器中区分出来,并区别于石核砍砸器;再以石器的大小来区分刮削器和多边形器。如果这样的方案能够得到严格的执行,不失为一种逻辑性加强的分类系统。然而,在多边形器中又出现了“多边砍砸器(P1844)”[66],将这一分类原则破坏。另一方面,“厚尖状器”(包括著名的大三棱尖状器、鹤嘴形尖状器)虽然以石片为坯者居多,但同样会出现以石片为坯者。从而使丁村石器无法按照最初设定的方案进行分类。

这一问题也困扰着我们,更为糟糕的是丁村遗址中大量存在的非典型石器,无法用一个明确有效的分类系统来划分。另一方面,由于本报告涉及的石器地点均为汾河两岸阶地的河流相堆积,所有石制品全部来自二次搬运埋藏环境,无法讨论有关人类行为等方面的信息,我们没有采用Mary Leakey[67],和J.D.Clark[68]的分类方案。1994年我们在沿用以往传统分类的基础上,在除砍斫器、刮削器、尖状器三大类和石球之外,增加了斧状器、锯齿刃器、凹缺刃器、石刀类和权宜型工具(modified pieces)。斧状器、锯齿刃器、凹缺刃器和石刀类是过去丁村遗址未出现过的类型,但不等于之前就不存在,只是没有以这样的形式出现过。它们为丁村文化增添新的色彩和符号,特别是锯齿刃器和凹缺刃器的加入,使我们想起遥远法国的锯齿刃莫斯特文化。但无论锯齿刃本身还是丁村文化的整体面貌都与后者有较大的差别。

权宜型工具,将那些有一定加工痕迹、又不符合各类石器分类标准无法归类者作为一个集合,为丁村石器划分提供了很大的分类空间。这就要从30年前说起。当时我国旧石器考古还处在一个十分落后的阶段,石器的分类标准十分宽松。那一阶段的旧石器考古报告除石核、石片之外,所有二次加工的石器都划归砍砸器、刮削器、尖状器、雕刻器、石球等几大类中,除此之外没有余项。单调的类型背后暗藏着极大的问题,一些似是而非的标本勉强地划分到这几类中,很多具有二次加工无法归类者靠砍砸器和刮削器包圆,大大的降低石器类型和打制技术的分辨率。其实,我们对原始人的生活状态和如何使用了解的很浅,砍砸器、刮削器等类型的功能很大程度上属于臆测。另一方面,在这样没有严格约束的石器分类中,是很难读出原始人在生活和打制技术等方面的信息来。

5、技术层面是研究的重点

我们说:“旧石器时代人类最重要的工作不是打制石器而是生存,但要想生存就必须学会打制石器。因此,石器就成了那个时代人类留给我们唯一可以解读的技术记忆!”[69]

丁村石器分类的困局,恰恰说明我们对远古人类的认识还很不够,需要我们不断的探索。同时说明采用传统的类型学方法研究旧石器可能已经走到了一条死胡同里,必须将我们的研究对象放回到当时那种自然环境和历史条件下去分析。必须从原始人的生存和石器打制技术去考虑问题。因此,如何划分石器类型已经显得不是那么太重要了。我们把这些工具作为研究探索原始人类打制技术和生产生活的一个符号。更多地关注这些石器的打制技术以及他们制作、使用、丢弃的规律。我们说:即便是将丁村遗址群44平方公里都挖出来也找不到一个完整的“丁村文化”。我们可以无限接近,但却永远都无法“到边达阵”,这或许就是考古学的魅力所在。[70]

旧石器时代工具是通过消减技术打制而成的。石核、石片和石器之间有很强的关联性和不确定性。它们与泥条叠加(叠加技术)而各自独立成形独立存在的盆、罐、甗、鬲、壶等器物类型有很大的不同。所以旧石器时代的消减技术与新石器时代陶器以及之后各阶段的叠加技术是完全不同的两套分类系统和学术体系。[71] 因此,旧石器类型学不具备陶器、青铜器等叠加技术产品的人文特点,也无法用石器类型来精确分辨族群。但它们毕竟也是人类有意识制作的产品,有着自身的特点。我们虽然不能从中读出更多的人文信息,但是通过石制品的技术特点来观察,原始人石器打制技术特征及其演变,以及人类适应自然的能力。

2001年笔者就提出:“类型学在旧石器考古研究中是不可或缺的,但是单纯的类型划分、对比、描述在许多方面,特别是在对阐释考古学文化和原始社会的石器技术、人类智能发展状态等方面显得苍白无力。近年来,我们对旧石器考古类型学的研究已从类型划分逐渐向类型解释过渡,由单纯的形态类型逐步向打制技术和形制类型的研究方向发展。特别是对某一器类的详细划分,仅仅依靠形态上的区别是远远不够的。因为,石器的形态及类型除了受到打制者的主观因素影响外,还要受到原料质地(岩石的力学性质)、岩石破裂规律、石器打制技术的制约和适应自然环境的要求。石器的形态、类型不像陶器那样可塑性强,不能随心所欲,不是想打成什么样就一定能够打成什么样,而是要受到石器打制客观规律和因素的约束。因此,石制品的打制技术和其上反映出的人类对石器打制规律和制约因素的思维过程和智能信息,应当是我们今后研究的重点。”[72]

类型学研究应该是有自洁功能的——遵从学术前沿的分类体系,淘汰老旧的分类和已经被证明属于错误的分类标准,但现实中很难做到。例如碰砧石片已经被许多实验证明,原来所谓碰砧石片的特征并不能与锤击石片有效的分离[73],更不能有效将其考古标本中识别[74]。但碰砧法作为石片打击方法在教科书和博物馆中长期存在、经久不衰。

手斧问题,也是丁村遗址研究中一个不可回避的问题。丁村遗址中确有两面加工的器物,但必须将1954年发现的那件编号P.1889的“似手斧”排除在外(这件标本并非来自于丁村附近的河流相地层中,而是采自遗址区外约5km远处的沙女沟地表,有学者认为可能是一件新石器时代磨制手斧的原坯[75]。本报告默认这一结论,未加讨论)。不能与丁村文化的石器组合混为一谈,更不能以此标榜为丁村遗址中存在手斧的证据。

在这个问题上裴文中先生给出了最明确的信号和鲜明的立场。在1955年[76]、1958年[77]丁村遗址研究中都坚持不引入手斧,即便贾兰坡先生在1956年发表了《中国发现的手斧》[78]和西方学者提出批评意见,都没能动摇裴老的看法。他在1965年为步日耶教授诞辰九十周年撰写的篇文章中说“接受他关于丁村手斧的观点是有困难的”[79]。此后很长一段时间有关手斧问题的讨论基本上销声匿迹。即便是有类似手斧的考古发现,中国学者亦秉持裴老对手斧问题的理念,避开手斧这样的字眼,以丁村石器分类为依据,将其定义为:砍砸器、尖状砍砸器、尖刃砍砸器、三棱大尖状器、大尖状器、矛形大尖状器等[80][81][82][83][84][85][86],至多在描述中用“手斧”或“两面器”进行一些有限度的讨论[87]。1975年“美国古人类学家代表团”访华,西方学者第一次亲眼见到了丁村遗址的石器标本,对丁村部分两面加工石器产生了浓厚兴趣,将其定义为典型的阿舍利手斧[88][89]。直到1987年黄慰文先生的《中国的手斧》[90]才将这种禁忌打破。

必须承认中国存在大量的两面器,特别是在广大的南方地区。但是,能否与西方手斧进行有效的对比和对接是一个相当复杂的问题。

我们认为:两面加工的定型器物在世界各地存在,但不一定是同一种技术和工业体系的产品。因此有必要从打制技术和工业体系两个方面来衡量,而不仅仅是从图像比较来论定。从打制技术来看东亚的两面器较为粗糙,缺乏去薄技术和软锤技术。高星指出:“这里发现的所谓手斧大多数形态不规整,加工不彻底,器身厚重,缺失采用软锤技术的薄化程序,个体间形态和尺寸及加工程度变异大,规范化程度低,类型学标准难以掌握。……从平面看,这些标本两侧真正称得上对称者很少;从侧面看,刃缘多折曲,器身多厚钝且截面形态变异大,两面真正称得上对称者不多;从技术上看,两面加工多不均衡,往往一面修疤多另一面修疤少,且修理多施于尖半段,很少通体修制,修疤多短深,浅长平直的薄化修理疤罕见,表现为硬锤加工特征,鲜见软锤的技术痕迹。”[91]

从工业体系来看,西方的手斧文化是一个完整的体系,除手斧之外,软锤技术、去薄技术、皮刀技术、勒瓦娄哇技术、截端技术等等,构成了阿舍利工业和莫斯特工业为代表的模式Ⅱ技术。正如林圣龙所言:“它们都只有最低限度的初步打片和修整,缺乏台面修理和两面去薄技术,因此截面厚,厚/宽比率高或比较高,周边缺乏连续的锐刃,形态不规范,因此它们不是真正的两面器或手斧,很难与阿舍利技术相提并论。”“总起来看,无论是中国旧石器时代早期工业,还是丁村工业,都具有这样几个非常突出的特征:(1)没有真正的手斧;(2)在制作大工具的过程中缺乏修理白面和两面去薄技术;(3)缺乏软锤技术或者说很不发达;(4)缺乏非洲(出现于大约30万年前)和欧洲(大约20万年前)模式Ⅱ技术中的勒瓦娄技术;(5)缺乏阿舍利技术中的那套精心设计的技术程序。”因此他认为:“中国旧石器文化的发展似乎没有经历过模式Ⅱ技术的阶段。”[92]

我们认为:不考虑打制技术和文化传统的形态对比是危险的。我们赞成利基夫人提出的“应避免使用手斧一词”。她认为:“两面器的含义更广泛而且可适用于任何大小尺寸的标本,包括晚期的微小标本”[93]。 例如众所周知的下川遗址等许多旧石器时代晚期遗址中存在大量两面加工的尖状器,能否算作手斧呢?是否受到了西方手斧的影响呢?很显然这样的结论是无法立足的。

从西方手斧来看,从早期粗笨的“形态近似手镐、只有部分器体被加工、一端尖锐另一端粗厚、器身厚、修疤深短的原型手斧”[94]或原手斧[95],到“轮廓匀称、通体加工、两端呈舌形或弧形、器身薄锐、修疤平远的典型阿舍利手斧”,再到形态非常讲究对称、以模式Ⅲ技术打制的莫斯特手斧;有一个形态不断精进,技术不断革新的过程;显示了非常强烈的技术进步和一贯传承的传统。而东亚手斧虽然也是两面加工,但形态上却千差万别,技术长期停滞,看不到软锤技术的所谓手斧,混杂在砍斫器、三棱尖状器、大尖状器、刮削器为主的石片石器之中,给人以似是而非的感觉。这就需要分辨除手斧和两面器之外的其他器物的特点和石器打制技术。Bordes认为,“在欧洲勒瓦娄技术是在阿舍利中期出现的。值得注意的是,勒瓦娄技术的出现与手斧有着密切的关系。”[96]“除手斧之外,皮刀技术、勒瓦娄哇技术、软锤技术、截端技术(Truncated Technique)等等。那么,为什么单有手斧不远万里来到中国,而不见其他大部分西方旧石器打制技术和类型?我们认为丁村文化中一些与西方旧石器相似的器物,很可能是一种趋同现象。我们并不排斥与国外石器遗存的比较,但单凭少数器物表面上的相似来作为远古文化交流的证据,而不考虑传播中间地带的发现和年代学证据,以及考古研究中类同和趋同现象的分辨,并从理论上来探讨独立起源和文化传播的问题,未免显得过于草率。”[97]

除此之外,我们还可以从旧石器时代晚期遗址中的“两面器”来讨论手斧的问题。这看上去好像有点风马牛不相及。但事实上从另一个侧面证明,东西方“两面器”是独立演进的两套技术体系。

在我国,旧石器时代晚期遗址中两面加工技术呈现出一种比较普遍且成熟的局面,但与早中期粗糙的大型两面加工器物没有一个能够衔接过渡的技术传承。而且与同时期西方的两面压制技术产品还有很大的距离。过去认为中国旧石器时代早中期缺乏优质原料难以产生手斧那样的两面器技术。那么到了旧石器时代晚期普遍使用燧石等优质原料,仍然没有跟上欧洲的步伐做出马格德林文化中那样精致的标枪头来。在在西方从阿布维利→阿舍利→莫斯特→马格德林连续演进的技术传承。在东亚集体消失了。“在亚洲砍砸器/石片石器工业的一片汪洋中,零散的手斧的出现可以看作是几处随浪泛起的小泡沫。”[98]

改革开放以来,每每有西方学者来访都必言及手斧。但当他们对中国旧石器的特点更深一步了解之后都会做出相应的变化。1994年Schick撰文专门讨论东亚旧石器时代早期工业和“莫维斯线”的问题指出:尽管它们具有两面加工的性质,这些技术与欧亚西部和非洲的阿舍利传统之间有着非常重大的区别:没有西方典型的两面去薄技术,由此而产生的工具要厚得多,有时甚至是三棱形的。它们在许多方面使人想起中非的Sangoan工业。它们也没有阿舍利技术中的那一套技术过程或程度。[99]

在类型学上一个宽泛的没有边界的定义,至少不能算是以各成功的分类。我们认同Toth和Schick的说法:“两面器”不是一个好词。他们认为:“严格地说在一块石头的两个不同的面上进行打片的石制品,例如两面砍砸器、手斧或抛射尖状器,都是两面器。”[100]

总而言之,东亚两面加工的器物与西方的手斧工业绝不能划等号。我们首先要弄明白中国旧石器文化体系的技术构成、文化脉络以及两面器在其中的作用。这就是我们在本报告中不采用手斧或两面器的原因所在。

6、石器名称国际化趋势之探讨

旧石器是国际性学科,与世界接轨是必须的也是必要的。然而,与国际接轨并非照搬西方的分类体系和石器名称,而应该是引入他们最新的考古学理论方法和理念,结合自身考古学材料,应用到我国的考古实践中去。

石器名称国际化本身不是一个纯学术问题,或者说就不是一个学术问题。而是两种语言学术用语转换的问题。19世纪末20世纪初西学东渐以来,大量学术用语——各行各业、各个学科的学术用语都必然经历一个本土化的转换过程,也就成了我们熟知的术语。包括数学、物理、生物和许多社会科学等方方面面,术语就地生根,枝繁叶茂。就拿旧石器考古学的近亲地学古生物来说,中西方属于的沟通自然顺畅。无论是马兰黄土、离石黄土、午城黄土、周口店期、泥河湾期,还是直隶狼、中国鬣狗、师氏剑齿象、杨氏水牛、裴氏转角羚羊等任何一个本土术语都没有遇到国际化的阻碍。从未像旧石器考古学这样纠结,其个中原因值得深思。笔者认为最大的阻碍来自于东西方旧石器话语权以及“中国文化西来说”博弈,或者说戴什么样的研究说什么样的话的问题。

东西方旧石器文化的差异和多样性的问题,是一个不争的事实,也是一个世界性问题。中国旧石器考古学虽然自西方引入,然而中国旧石器有着独特的自身特点。从周口店时期就显示出与西方旧石器截然不同的制作技术和石器类型。1932年德日进、裴文中撰文指出:“周口店中国猿人文化是中国境内真正的、最古老的一种文化,它是这个典型地点以外未见报道的一种旧石器文化。”[101]

20世纪40年代,美国哈佛大学人类学家莫维斯(H. L. Movius)教授根据当时亚洲发现的周口店、水洞沟、萨拉乌苏、安雅特、巴芝丹等石工业,提出一套不同于欧洲、非洲和西亚旧石器的分类体系,并在印度次大陆划出一条分割旧大陆东西方旧石器文化圈的莫维斯线。[102]

我国的旧石器考古学从1954年丁村遗址发现后走了一段独立发展的道路。裴文中先生既不同意莫维斯线,也不赞成与西方旧石器混为一谈的做法。他独辟蹊径,试图创立一个属于中国的旧石器类型体系。裴文中在法国留学期间对西方的手斧文化应当说了解甚深,但是,在丁村遗址的研究中他与贾兰坡先生共同倡导了旧石器类型的本土化。他们将把丁村遗址的标志性器物叫做“三棱大尖状器、鹤嘴形尖状器”并给出了一个统一的名称——丁村尖状器(厚尖状器),与之为伍的有“大石片”、“砍砸器”、“球状器”、“单边形器”、“多边形器”、“刮削器”和“小尖状器”等类型;并将一件采自地表的最接近手斧的器物叫做“似手斧”。他们认为这样的石器组合“在中国和其他国家都没有发现过”[103]。这些对中国旧石器考古学研究是富有指导意义的。它避免生搬硬套欧洲旧石器类型,以建立符合实际情况的中国旧石器时代考古学类型学和研究方法为指针,给中国的旧石器考古学带来一阵清风,吹遍了大江南北。[104]

然而,改革开放以来,随着与西方学术交流的深入和大量考古发现中“两面器”等器物的出现,各种学术思潮和流派不断涌现。有关莫维斯线的讨论以及手斧等类型的线性类比,使得中国旧石器类型学研究出现了很大分裂。我们同意采用更加通用的国际化石器名称,但也不能一味地抹杀中国特有的石器类型。部分学者将丁村遗址原有的三棱大尖状器称之为“手稿”,并将部分两面修理的石器与阿舍利手斧做对比,看上去是在与国际接轨,但并没有真正理解它们的打制技术之间的区别。打一个不大恰当的比喻,就像中国“夹肉馍”和西方“汉堡包”一样,形式类似内容却大相径庭。

与国际接轨不等于改变一两个石器的类型的名称,也不能将一两个类型单独的拿出来与国外的石器对比,而应当对二者的石制品的全套组合及其打制技术做全面的对比分析,认清它们在技术层面的趋同与传统之间的区别。近年来国内学者将丁村遗址中部分两面加工的石器与阿舍利对比,并将丁村石器工业与晚期阿舍利划等号[105]。这种所谓的研究最大的问题是没有将二者的全套组合和打制技术进行全面对比,没有对相关的文化背景做全面的对比。笔者认为脱离了石器组合和文化背景单个石器的对比是危险的。阿舍利文化或工业从175万年至20万年,遍布非洲、西南欧、中东及印度次大陆。丁村文化的石器工业与华北南部的匼河、西侯度遗址呈现出比较一致的大石片、大型砍砸器、大三棱尖状器、石球等器物组合,时代从180万年延续至10万年甚至更晚。那么,两个时代延续几乎平行的旧石器系统突然在10万年前后成为了阿舍利工业的一部分,在丁村遗址之前的西侯度、匼河为什么没有受到阿舍利工业的影响呢?

【未完待续】

注释:

[1] 山西省考古研究所、王益人编.丁村旧石器时代遗址群:丁村遗址群1976~1980年发掘报告[M].北京:科学出版社,2014年。以下凡涉及的引用该文献者均以“本报告+页码”的形式出现。

[2] 2001年,《中国文物报》有过一次有关考古报告及其编写的讨论,如张忠培先生的《漫议考古报告》、陈星灿的《我看考古报告的编写》、赵春青的《编写考古报告的几点意见》和陈淳的《增强考古报告的科学性》等从不同侧面讨论了考古报告编写中的问题。

[3] 2008年国家文物局组织了一个“考古发掘报告编写工作高级研修班”,进一步强调了考古报告的重要性、紧迫性、科学性和创新等方面的问题。见:孙波.考古发掘报告编写工作高级研修班发言摘要[N].中国文物报,2008-05-02 (7).

[4] Teilhard de ChardinP, Licent E. On the discovery of a Paleolithic industry in Northern hina. Bulletin of the Geological Society of China, 1924, 3(1):45-50.

[5] 谢俊义、张鲁章.甘肃庆阳地区的旧石器[J].古脊椎动物与古人类,1977,15(3):211-222.

[6] 高星.德日进与中国旧石器时代考古学的早期发展[J].第四纪研究,2003,23(4):379-384.

[7] 本报告.第7-8页.

[8] 裴文中、吴汝康、贾兰坡等.山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,1958.

[9] 曾几何时,我们的考古报告是那种“城南5里位置一指,ABCD类型一分”;除此之外几乎什么信息都读不到的“八股文”。一个遗址出土几千件标本,读者只能看到十几件甚至一两件石器标本的插图和照片.

[10] 陈淳.序言.见:山西省考古研究所:王建考古文集[M].北京:科学出版社,2017.

[11] 王益人.60年来丁村遗址的发现与研究[A].见:山西省考古研究所:砥砺集——丁村遗址发现60周年纪念文集[C].太原:三晋出版社,2016.

[12] 王益人.峙峪遗址50年祭——中国旧石器考古方法之检讨[J].化石.2015(2):37-42.

[13] 王建、陶富海.丁村遗址群旧石器概述[A].山西文史资料——丁村文化遗址发掘经过与研究[C].1991(6):73-90.

[14] 王建、陶富海、王益人.丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报[J].文物季刊.1994(3):1-78.

[15] 王益人.从“河流相”到“黄土堆积”——山西丁村遗址群2015考古获重要收获[N].中国文物报.2015-11-20(8).

[16] 本报告第11页.

[17] 王建、王益人.山西旧石器时代考古的发现与研究[A].见:吕遵谔主编.中国考古学研究的世纪回顾·旧石器时代考古回顾[C].北京:科学出版社,2004:111-145.

[18] 本报告第664页.

[19] 本报告第54页.

[20] 张森水.中国北方旧石器工业的区域渐进与文化交流[J].人类学学报,1990,10(4):322-333.

[21] 定量分析 指分析一个被研究对象所包含成分的数量关系或所具备性质间的数量关系;也可以对几个对象的某些性质、特征、相互关系从数量上进行分析比较,研究的结果也用“数量”加以描述。参见:百度百科.

[22] 陈铁梅.定量考古学.北京:北京大学出版社,2005.

[23] 数据挖掘(date mining)——数据挖掘是近年来数据库领域中出现的一个新兴研究热点。它是通过一定的计算机程序从大量数字中数据中间抽取出潜在的、不为人知的有用信息、模式和有价值知识(模型或规则)的过程.

[24] 我们在对Ⅳ级阶地79:01、79:03石制品的观察中发现磨蚀程度存在明显差异,并与其埋藏环境存在一定的矛盾。我们认为:部分磨蚀程度较为明显的石制品与其埋藏环境较为一致,是上游搬运而来的;另外一部分的石制品基本没有磨蚀,说明当时的人类是在河滩中寻找合适的原料就地打制石器,并将有用的石器带走,剩余的废片等被很快地埋藏起来的,从而留下了很多没有磨蚀的小石片。参见本报告第138页.

[25] 王建、陶富海、王益人.丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报[J].文物季刊.1994(3):1-78.

[26] 王益人.石片类型学新论[A].见:高星、石金鸣、冯兴无主编.天道酬勤桃李香——贾兰坡院士百年诞辰纪念[C].北京:科学出版社,2008;204-220.

[27] 王益人.石片形制再探究——石片研究的一种新的分类分析方法.考古学研究(七).北京:科学出版社,2008.

[28] 卫奇.泥河湾盆地西沟旧石器及其石片分类.文物春秋.2009(2):3-10.

[29] 卫奇、裴树文.石片研究.人类学学报.2013,32(4):459.

[30] 我们对54:100、79:05、80:01地点的大部分石制品做了观测,但是由于展出和其他方面的原因,还有部分石制品没有观察测量,没有出现在附表中。对此报以最诚挚的歉意.

[31] Read,D.W.,1974.Some comments on typologies in archeology and an outline of a methodology. American Antiquity. 39:216-242. 转引自陈淳.谈旧石器类型学.人类学学报.1994,13(4):374-382.

[32] 1948年,博尔德在观察法国莫斯特文化的石器类型频率分布时发现,不同工业组合中不同类型的比例差别十分明显。从而分辨出:典型莫斯特文化、夏伦(Charentian)或基纳-费拉西(Quiana-Ferrassie)型莫斯特文化、锯齿型莫斯特文化和阿休利传统莫斯特文化等4类不同的莫斯特文化类型,并认为它们代表了4类相对独立的族群( Bordes, 1968; Bordes and de Sonneville-Bordes, 1970)。宾福德认为可能是同一族群居址类型和居址系统变化的体现。宾福德对博尔德所划分的4类莫斯特传统提出的质疑产生了一个新问题,即遗存组合之间的差异也可能是由同一文化群体从事不同生产活动所造成的。民族学观察发现,同一群体在不同季节和环境中用不同工具从事生产活动,因此四类莫斯特传统在宾福德看来是器物组合的功能性差异而非传统不同(Binford and Binford,1966)。参见:陈淳.再谈旧石器类型学.人类学学报,1997,16(1):74-80.

[33] Leakey M.D.1971.Olduvai Gorge, vol.3, Excavation in beds I and Ⅱ.Cambridge∶at the University Press.

[34] ClarkJ.D.,Fagan B.M.,Kleindienst M.R.,NotenF.Van.1974.Kalambo Falls prehistoric site,ll the later prehistoric cultures. Cambridg eat the University Press.

[35] 张川、伊弟利斯·阿不都热苏勒.石器分类中的多重划分原则.文物季刊.1999(1):20-32.

[36] 卫奇.旧石器分类探讨.考古学研究(七).科学出版社,2008.

[37] 裴文中、吴汝康、贾兰坡等.山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告.北京:科学出版社,1958.

[38] 贾兰坡.旧石器时代文化.北京:科学出版社,1957年.

[39] 吴汝康等.人类发展史.北京:科学出版社,1957年.

[40] 张森水.中国旧石器文化.天津:天津科学技术出版社,1987.

[41] 林圣龙.中国的薄刃斧.人类学学报,1992,11(3):193-201.

[42] 安志敏.中国的原手斧及其传统.人类学学报,1990,9(4):304-311.

[43] Bordes,F.,1979. Typologie du Paleolithque Ancien et Moyen. Troisieme edition. Centre National et al Recherche Scientifique, Paris.

[44] Pei, W. C.,1939. A priliminary study on a mew palaeolithic station known as locality 15 within the Choukoutien region. Bull. Geol. soc. China,19: 147-187

[45] 王建、陶富海、王益人.丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报[J].文物季刊.1994(3):1-78.

[46] Owen W. E.,1938. Kombewa culture,Kenya Colony. Man , 38, 218, pp. 203-205.

[47] Tixier J.,Inizan M.-L., Roche H.,1980.Préhistoire de la pierre taillée 1 terminologie et technologie.Paris, C.R.E.P.

[48] 1993年笔者在北京与李炎贤先生请教“双阳面石片”和“孔比哇石片”命名的困惑时,李老师给了非常中肯的建议.

[49] 贾兰坡等.阳高许家窑旧石器时代文化遗址[J].考古学学报,1976(2):97-114.

[50] 李炎贤.关于石片台面的分类[J].人类学学报,1984,3(3):253-258.

[51] 王益人.旧石器考古学中的结构与信息[J].文物世界,2001(2):31-40.

[52] 卫奇.石制品观察格式的探讨.第八届中国古脊椎动物学学术年会论文集.北京:海洋出版社,2001:209-218.

[53] 这里所说的系统分类是借鉴生物学的系统分类原则,按照一定的层级对石制品或某个特征两进行有层次的分类。就像生物学分类中的纲目科属种一样,有一定的规律性和层次性;而且在每一个层次上,只能有一个分类标准。参见王益人、王建.下川雕刻器研究[J].文物季刊,1998(3):25-57.

[54] 不可辨台面石片——并非没有台面,其破裂面完整,但台面非常小或在打击石片时被击碎。因此,无法观察和判断其在石核上时的台面状态。这类石片的台面被称之为不可辨台面,包括点状台面或线台面。

[55] Hill,J.M.and R.K.Evans,1972.A model for classification and typology.In:models Archaeology. dE. D.Clarke, pp.231-273, Methuen, London.转引自陈淳.谈旧石器类型学[J].人类学学报,1994,13(4):374-382.

[568] 王建、陶富海、王益人.丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报[J].文物季刊.1994(3):1-78.

[57] 谢飞等.岑家湾遗址1986年出土石制品的拼合研究[J].文物季刊.1994(3):86-102.

[58] 本报告第317-318页.

[59] 王建、陶富海、王益人.丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报[J].文物季刊.1994(3):1-78.

[60] 陈淳.谈旧石器类型学[J].人类学学报,1994,13(4):374-382.

[61] 本报告第664页。

[62] 转引自陈淳.谈旧石器类型学[J].人类学学报,1994,13(4):374-382.

[63] 李炎贤.丁村文化研究的新进展[J].人类学学报,1996,15(2):22.

[64] 裴文中、吴汝康、贾兰坡等.山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告[M].科学出版社,1958.

[65] Leakey M.D.1971.Olduvai Gorge, vol.3, Excavation in beds I and Ⅱ.Cambridge∶at the University Press.

[66] ClarkJ.D.,Fagan B.M.,Kleindienst M.R.,NotenF.Van.1974.Kalambo Falls prehistoric site,ll the later prehistoric cultures. Cambridg eat the University Press.

[67] 本报告第314页.

[68] 本报告第314页。

[69] 王益人.原始技术和科学知识的萌芽.山西科技史(上部)石器时代至20世纪中叶[M].山西科学技术出版社,2002.

[70] 王益人.旧石器考古学中的结构与信息[J].文物世界.2001(2):31-40.

[71] 王建、陶富海、王益人.丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报[J].文物季刊.1994(3):1-78.

[72] 王益人.碰砧石片及其实验研究之评述[A].见:邓聪、陈星灿主编.桃李成蹊集——庆祝安志敏学生八十寿辰[C].香港中文大学中国考古艺术研究中心出版 2004.

[73] 王向前,朱晓东.丁村“似’手斧’石器”的时代问题.汾河湾——丁村文化与晋文化学术研讨会文集.山西省考古研究所编.太原:山西高校联合出版社,1996,37-40.

[74] 裴文中.中国旧石器时代的文化.科学通报,1955,(1):30-45.

[75] 裴文中、吴汝康、贾兰坡等.山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告.科学出版社,1958.

[76] 贾兰坡.中国发现的手斧[J].科学通报,1956,(12):39-41.

[77] Pei Wenchung,1965. Professor Henri Breuil,Pioneer of Chinese Palaeolithic Archaeology and Its Progress after Him. In: Separated de Miscelanca en Homenaje al Abate Henri Breuil. Vol.2. Barcelona:Diputacion Provincial de Barcelona, Insititute de Prehistoriay Argueologia.251-269.

[78] 黄慰文.豫西三门峡地区的旧石器[J].古脊椎动物与古人类.1964,8(2):162-177.

[79] 戴尔俭.陕西蓝田公王岭及其附近的旧石器[J].古脊椎动物与古人类.1966,10(1):30-32.

[80] 袁家荣.略谈湖南旧石器文化的几个间题[A].见:中国考古学会第七次年会论文集(1989)[C],文物出版社,1992.

[81] 李炎贤, 尤玉柱.广西百色发现的旧石器[J].古脊椎动物与古人类,1975, 13(4):225-228.

[82] 广西文物工作队.广西新州打制石器地点的调查[ J] .考古,1983,(10):865-868.

[83] 曾祥旺.广西百色地区新发现的旧石器[J] .史前研究,1983(2).

[84] 阎嘉祺.陕西省汉中地区梁山旧石器的首次发现和初步研究[J].西安矿业学院学报,1981(1):56-64.

[85] 阎嘉祺.陕西省汉中地区梁山旧石器的再调查[J].考古与文物,1981(2):81-88.

[86] Freeman L.G. Paleolithic archaeology and Paleoanthropology in China[A]. In: Paleoanthropology in the People’s Republic of China,CSCPRC Report, 1977, 79-113.

[87] Aigner,J.S., 1978.Important archaeologieal remains from North China. Early paleolirthic in South and East Asia. Ed. By Ikawa-Smith,F., pp.163-232.Mouton,the Hague.

[88] 黄慰文.中国的手斧[J].人类学学报,1987, 6(1):61-68.

[89] 高星.中国旧石器时代手斧的特点与意义[J].人类学学报2012,31(2):97-112.

[90] 林圣龙.中西方旧石器文化中的技术模式的比较[J].人类学学报,1996,15(1):1-20.

[91] Leakey M.D.1971.Olduvai Gorge,vol.3, Excavation in beds I and Ⅱ.Cambridge∶at the University Press.转引自张川、伊弟利斯·阿不都热苏勒.石器分类中的多重划分原则[J].文物季刊,1999(1):20-32.

[92] 高星.中国旧石器时代手斧的特点与意义[J].人类学学报2012,31(2):97-112.

[93] 安志敏.中国的原手斧及其传统[J].人类学学报1990,9(4):303-311.

[94] Bordes F. 1961. Mousterian cultures in France. Science, 134:803~810.转引自林圣龙.中西方旧石器文化中的技术模式的比较[J].人类学学报,1996,15(1):1-20.

[95] 王建、王益人.山西旧石器时代考古的发现与研究[A].见:中国考古学研究的世纪回顾· 旧石器时代考古回顾[C].北京:科学出版社,2004:111-145.

[96] 戴尔俭.旧大陆的手斧与东方远古文化传统 [J].人类学学报,1985,4(3):215-222.

[97] Schick K D.1994.The movius Line reconsidered: Perspectives on the Earlier Paleolithic of Eastern Asia. In: Corruccini R S,Ciochon R L eds. Integrative Paths to the Past. New Jersey: Prentice Hall, 569--596.转引自林圣龙.中西方旧石器文化中的技术模式的比较.人类学学报, 1996, 15(1):1—20.

[98] Toth N, Schick K D. 1988. Biface. In Tattersall I et al. eds. Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory. New York: Garland Publishing, 91.

[99] Teilhard de Chardin P,Pei Wenchung. The Lithic Industry of the Sinanthropus Deposits in Choukoutien. Bull. Geol. Soc. China,1932,11(4):315~358.

[100] Movius, H. L. , 1943. The Stone Age of Burma. Trans. Amer. Philos . Soc. , 32: 341-393.

[101]Movius, H. L., 1944. Early Man and Pleistocene stratigraphy in Southern and Eastern Asia. Papers Peabady Mus. Amer. Arch. & Eth. , Harzurd Univ. , 19: 1-15.

[102 Movim.H.L., l948.The Lower Paleolithic Cultures of Southern and Eastern Asia.Teansaclions of the American Philosophical Soeiety.NS33(4):329-420.

[103] 文中,贾兰坡.丁村旧石器[A].见:裴文中主编.山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告[C].北京:科学出版社,1958:97-111.

[104] 益人等.裴文中学术思想初探——以周口店石英制品和丁村尖状器为例[J].大众考古,2015:46-50.

[105]Is the Dingcun lithic assembly a “chopper-chopping tool industry”, or“Late Acheulian”? Quaternary Internationa 321 (2014) 3-11

标签: 考古遗址

还木有评论哦,快来抢沙发吧~