2016年春,笔者曾在北大与Ofer Bar-yosef教授交流有关中国的两面加工石器,他认为丁村存在两面打制的石器工具,但与西方的手斧有着本质的不同,不妨称之为“丁村两面器”。这个方案类似于古生物学中的直隶狼和中国鬣狗的命名原则,既体现了两面加工的技术特点,又表明了本土特色,从而避免了直接将这类器物与西方的手斧划等号。其实,一个器物的名称就像给孩子起名字一样,是一个符号而已,关键是要看他的血统如何。我们觉得丁村遗址中两面修理的石器与西方的阿舍利技术是有着根本差别的,特别是在石器组合上有着根本的区别。这一点我们在前一个问题中有了充分的论述。为此,我们希望进一步地通过石器组合和技术特征的区别来进行识别,而不是仅仅停留在图像类比这个层面上。

四

丁村石器分类的困局,恰恰说明我们对远古人类的认识还很不够,需要不断的探索。同时说明采用传统的类型学方法研究旧石器可能已经走到了一条死胡同里,必须将我们的研究对象放回到当时那种自然环境和历史条件下去分析。必须从原始人的生存和石器打制技术去考虑问题。因此,我们把这些石器工具作为研究探索原始人类打制技术和生产生活的一个符号。更多地关注这些石器的打制技术以及他们制作、使用、丢弃的规律。下面我们主要介绍本报告“第九章阐述与结论”的相关内容(是本篇《导读》重点介绍的内容)并进行一些探讨。

(一) 什么是丁村文化?

首先要明确考古学文化的定义。

在我国,考古学文化主要是指用来确定和区分不同族属(人群)的物质存在。“考古学文化就是具有时空特征的遗存特征组合。这是一个描述性的概念,也是考古学家进行研究时可以操作的概念,是我们建立史前文化历史框架的基础。”[106]创建了文化历史考古学范例的英国考古学家柴尔德将考古学文化定义为:“总是反复共生的某些遗存的类型——陶器、工具、装饰品、葬俗、房屋式样”[107]。中国考古学家则认为:“考古学文化是指代表了一定时期、分布在一定地域、具有一定地方性特征的遗迹和遗物的共同体。这种共同体,应该属于某一特定的社会集团的”[108],“专指考古发现中可供人们观察到的属于同一时代、分布于共同地区、并且具有共同的特征的一群遗存。”[109]这些看似具体的物质存在,仅仅是考古学研究中用来界定“这些物质存在”的文化因素,抑或考古学研究的一种工具。正如安志敏先生指出的那样:“考古学文化作为考古学研究的一项必要的手段”。[110]

显然,这种仅仅以“典型器物”标定的“考古学文化”是在文化历史考古学和“文化传播”理论框架下的表述;并不能揭示人类生存发展过程中的动能因素和生活方式。然而,“以器物类型定义的考古学文化在史前研究中并不是一个到处可以应用的分析单位。20世纪60年代以来,随着新考古学的兴起,考古学文化概念逐渐式微,而被人地关系互动的系统论和功能观所取代,英国考古学家约翰逊(M.Johnson)认为:“文化不是文化历史考古学所认为的那种由不同标准归类器物所混装的口袋,文化是一种系统,系统各个组成部分相互关联、相互依赖,维持着系统的正常运转。文化是适应于外界环境的系统,考古学家需要对文化的生存环境和经济形态提出各种模式,探讨这些因素对文化发展的影响与制约。”[111]

因此,“丁村文化”应该是一个人类与汾河流域的自然环境有着千丝万缕联系的互动系统,既包括那些看得到摸得着的石器、动物化石,也包括隐含在这些物质遗存背后的人类行为方式、社会经济运转、技术环节以及与之相关的各种信息。我们在本报告第九章中就这一问题进行了深入探讨:“丁村文化”在哲学层面上毫无疑问是存在着的,但绝不是那个由大石片、大三棱尖状器、大砍砸器组成的石器名单,而应当是“鲜活的”、带着远古人类生活气息、渗透着当时人类智力水平和适应能力的一幅图画;包括自然环境、动植物环境、石器原料、各种石器的打制方法、使用方法、狩猎采集模式和经济形态等。因此,“丁村文化”应该是一个人类与汾河流域的自然环境有着千丝万缕联系的互动系统,既包括那些看得到摸得着的石器、动物化石,也包括隐含在这些物质遗存背后的人类行为方式、社会经济运转、技术环节以及与之相关的各种信息。

丁村遗址群发现的“石制品组合”不等于“丁村文化”,或者说它只是其中的一个组成部分。石制品的分类并不能完全表述原始人类的生存状态和生活模式,也不可能给出一个完整的“丁村文化”。“丁村文化”与“石制品组合”永远是不对等的,过去所认识的“丁村文化”都是在“对等”假设前提条件下得出的。新材料、新方法出现新观点,覆盖甚至纠正过去的结论,并且提出新的问题是学术研究永恒的主题。因此“丁村文化”是一个动态的、不断变化的学术概念。在这样的科学循环和挑战中,我们可以无限接近,却永远都无法“到边达阵”。

那么到底什么才是“丁村文化”呢?

陈淳先生认为:考古学文化概念不适用于旧石器时代早中期的许多遗存,甚至可能包括某些旧石器时代晚期遗存。打制石器受原料和技巧的限制,使许多工具和组合缺乏独特的形制,以致于石制品在广阔的区域和漫长的地质时代中看上去十分相似,因此这些遗存用工业或组合来定义较为合适。”[112]

我们说:“丁村文化”是以三棱大尖状器、斧状器、石球等器物组合为“符号”的物质存在“背后”的人类行为总和,它包括本报告研究的所有内涵——时空结构、人地关系,以及人类在丁村一带以其自然环境为背景下所创造的“丁村石器工业”。因而,我们时常纠结于“丁村文化”等于还是不等于“丁村石器工业”的问题,应当有一个比较明确的答案。 “丁村石器工业”是可供观察、分类、研究,并系统化了的物质遗存;而“丁村文化”是隐含在“丁村石器工业”背后的那个“实体”——即“丁村人”——的人类行为总和。[113]

丁村遗址群发现的石制品的大小、类型、其上的片疤以及它们之间的关系都是有“结构”的,都是可以解读的——代表了石器打制时的原始信息。因此,通过观察测量和数据分析,并详细解读这些石制品的打制技术特征,我们可以发现丁村遗址群中人类打制石器的一些“行为链”和“思维过程”。同时发现了很多由于河流埋藏环境丢失了的石制品信息,以及打制技术背后反映出的人类智慧——尽管它同样是不完整的、可以无限接近并永远修正的。我们认为丁村石制品代表了原始人在这一地区的石器打制技术水平和适应方式,因此,我们更愿意用“丁村石器工业(Dingcun Industry)”这样的表述方式。

考古学是一门观察性学科,也是一门实证性学科,更是一门逻辑性很强的系统性学科。“眼见为实”一直是考古学的信条,但我们要说:眼见并不一定为实。对丁村遗址这种河流埋藏环境下的开放型遗址尤为突出,即便是像周口店第1地点那样的洞穴遗址也不可能把人类活动的全部信息都保存下来,发掘获得的遗物遗存并不能涵盖当时人类活动的全部信息[114]。

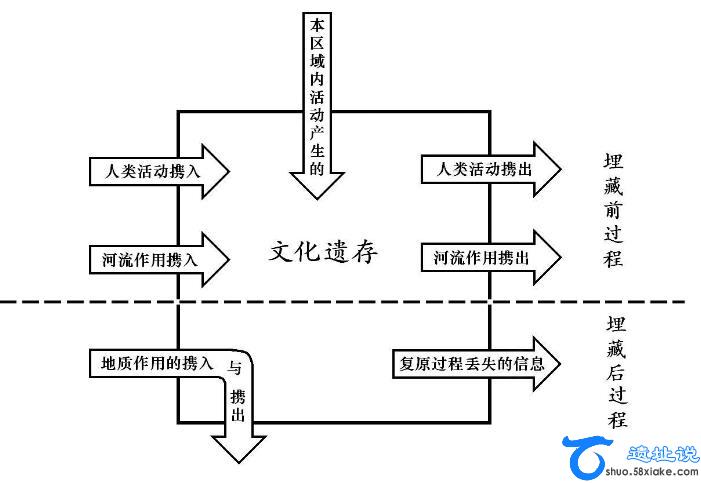

石器时代的遗址是一个开放空间,包括新石器时代聚落遗址在内,人类的活动范围要比发现的遗址的范围大得多。如图3所示,旧石器考古发掘所获得的物质遗存(文化遗存)既有人类活动的因素,又有自然埋藏因素;它们决定着发掘范围内物质遗存的性质,以及那些消失在发掘范围之外的各种信息。考古学研究的本质不是分类与描述,而是分析与阐释。考古学家不仅要看到那些被甄别分类的物质遗存,更应注重对那些“丢失了的信息”的“挖掘”和分析。这些丢失的信息,既有埋藏前过程中来自人类活动和自然因素的作用和影响,也有埋藏过程和埋藏后过程中来自地质等方面的扰动;还有考古研究的复原过程中丢失的信息。这些由于发掘理念、技术手段、分类分析的欠缺甚至失误导致的信息丢失,往往是最容易被忽略的或不被承认的。

图3 文化遗存信息结构示意图

(二) 丁村石器工业

丁村石器工业即丁村遗址群所发现的石制品组合,包括丁村一带汾河两岸不同阶地、不同地质时代所发现的旧石器时代早中晚期石制品组合。我们将其分为丁村工业早、中、晚三段。

(1)丁村工业早段(Dingcun Industry-Ⅰ),即旧石器时代早期晚段遗存。包括79:01~79:02、77:03、77:03等地点为代表,时代为中更新世晚期(Q22)。其器物有三棱大尖状器、大尖状器、斧状器、宽型斧状器、石球、刮削器以及用双阳面石片加工的锥钻等。

旧石器时代早期地点分别埋藏于汾河Ⅳ级阶地前沿和二级支流崖壁的河流相堆积中。分为3种情形:① 79:02地点的石制品发现于砂层或之下钙板层中,属于汾河岸边水流较缓的河漫滩相埋藏;② 79:03地点石制品发现于襄汾县城附近的南寨塌河崖汾河Ⅳ级阶地红色土相夹的砾石条带或透镜体堆积中,属于东部山区泄洪河道与黄土堆积交织形成河流相堆积,地层十分复杂。③ 79:04、77:02和77:03地点分布于上庄沟、红土寨沟等汾河二级支流的季节性冲沟河床相堆积中。部分石制品磨蚀程度较为明显,还有相当部分的石制品基本没有磨蚀,与其砾石层的埋藏环境不符。据此推测:这些地点可能是远古人类临时性选料和石器加工场所,原始人是在丁村附近二级支流(季节性泄洪河道)的河滩中寻找原料打制石器,并将打制好的石器带走,遗留的废弃物被很快地埋藏起来的,造成了这些地点石制品磨蚀程度存在明显差异。

(2)丁村工业中段(Dingcun Industry-Ⅱ),即旧石器时代中期遗存。包括1954年汾河东岸Ⅲ级11个地点和1976年以来发现的 79:05、 80:01地点,汾河西岸的76:006、76:007、76:008地点。它们位于汾河两岸第Ⅲ级阶地底部砂砾石层中。其石制品以石片、石核、三棱大尖状器、大尖状器、斧状器、宽型斧状器、石球、刮削器以及用双阳面石片加工的锥钻等。

汾河东岸Ⅲ级阶地分布着1954年发现的11个石器地点和1976年以来发现的 79:05、 80:01地点,这些地点的石制品均出自同一侵蚀面(丁村组底界侵蚀面[115])之上的粗砂砾石层。80:01地点位于丁村村西,79:05地点和80:01地点相距约一百米,出土石制品中巨大石片、巨大石核和大型尖状器、斧状器较多,而小石片和碎屑很少。向南三百米左右是54:90、54:97~54:99地点,石制品以大中型石片为主,巨型石片、巨型石核几乎没有,小石片比例依然很少。再往南500余米便是54:100和54:102地点,其石制品体量明显比上述地点都小(其中也有个别大石片),且小石片的比例增高[116]。在汾河东岸由北向南的各地点巨大石片和大石片的比例随地点的南移而逐点减小。就石器生产的全过程而言,石片和碎片的数量比例与其尺寸应呈反比,即石片(碎片)的尺寸越小,数量越大。但是,从各地点石制品的出土情况来看,这种顺流水方向而依次逐点减小的规律,可能显示了河流搬运过程对物质的分选埋藏作用[117]。

汾河西岸的76:006、和76:007地点相距较近,分别位于丁家沟南壁和吉家沟口附近,两地点文化层的颗粒相差不大,均为中粗砂和小砾石;76:008地点与之相距约4公里,文化层以中小砾石为主。

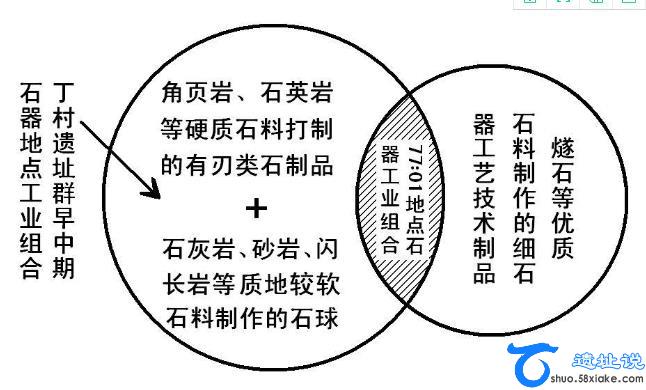

(3)丁村工业晚段(Dingcun Industry-Ⅲ)——即旧石器时代晚期遗存。以77:01地点石制器为代表,由两种成分组成:一种是沿袭丁村工业传统的粗大石器,主要有大石片、三棱大尖状器、斧状器、宽型斧状器、双阳面石刀、石球等,是丁村工业晚段的主要成分;另一种是以燧石为主要原料制作的典型细石器,品类主要有锥状、楔状、船形等形态的细石核以及细石叶、石核式小刀、短身圆头刮削器、修边雕刻器、琢背小刀、圆底石镞、楔形析器等,与下川遗址的极为相似。尤其石核式斜刃小刀、修边雕刻器和圆底石镞等,与下川者形神皆似。

77:01地点的文化层为Ⅱ级阶地底部砾石层,其上堆积有黄绿色灰白色泥灰质粉砂土和亚砂土,属典型的湖相沉积。石制品既有粗大石器和大量小石片、微小石片乃至碎屑,也有以燧石为原料的细石器成分,是丁村遗址群中石制品数量最多的一个地点。当时的人类可能在湖边不远的岸上打制石器,在坡面流水的作用下,一些石器连同微小石片和碎片沉积于湖底的河蚌砾石层中。故,77 :01地点很可能是由湖边坡面流水搬运沉埋的。

(三) 丁村遗址群的原料环境

石器原料环境与这一地区远古人类的活动及其生存有着十分密切的关系。

丁村遗址群石制品的原料有角页岩、燧石、石灰岩、玄武岩、石英岩、绿色页岩、砂岩、石英、闪长岩[118],以及粉砂岩、白云岩等[119],但这是今人按照岩石学进行的分类,与“丁村人”的原料观和选择标准相去甚远。

原料背景[120]或原料环境的研究[121]是十分必要的。丁村地处临汾盆地南缘,在地质区划中属于临汾小区范围和塔儿山小区的边缘地带[122]。根据丁村汾河主河道及其二级支流砾石层的调查以及本地区地质资料来看,丁村一带的汾河主河道砾石层以石灰岩、砂岩为主,其次为石英岩、页岩、燧石等,其磨圆和分选都较好[123][124],而二级支流中的砾石有角页岩、页岩、变质粉砂岩等。我们通过对丁村附近的原料背景环境与遗址中石制品岩性的对比分析认为,“丁村人”打制石器的主要原料为二级支流中的角页岩砾石,而主河道中的石灰岩、砂岩砾石恰好成为他们制作石球工具的原料;晚期遗存中制作细石器的燧石等精细原料也来自于主河道砾石层中。

在“丁村人”眼中,适合制作工具的石料只有三类:一类是用来制作有刃类工具的硬质灰黑色砾石(包括角页岩、变质粉砂岩、页岩等);另一类是磨圆度较好、质地较软,被用来打制石球的石灰岩、砂岩和闪长岩等;还有一类就是用来打制细石器的燧石、玉髓等优质原料。

(四)丁村遗址群的石器工业及其打制技术

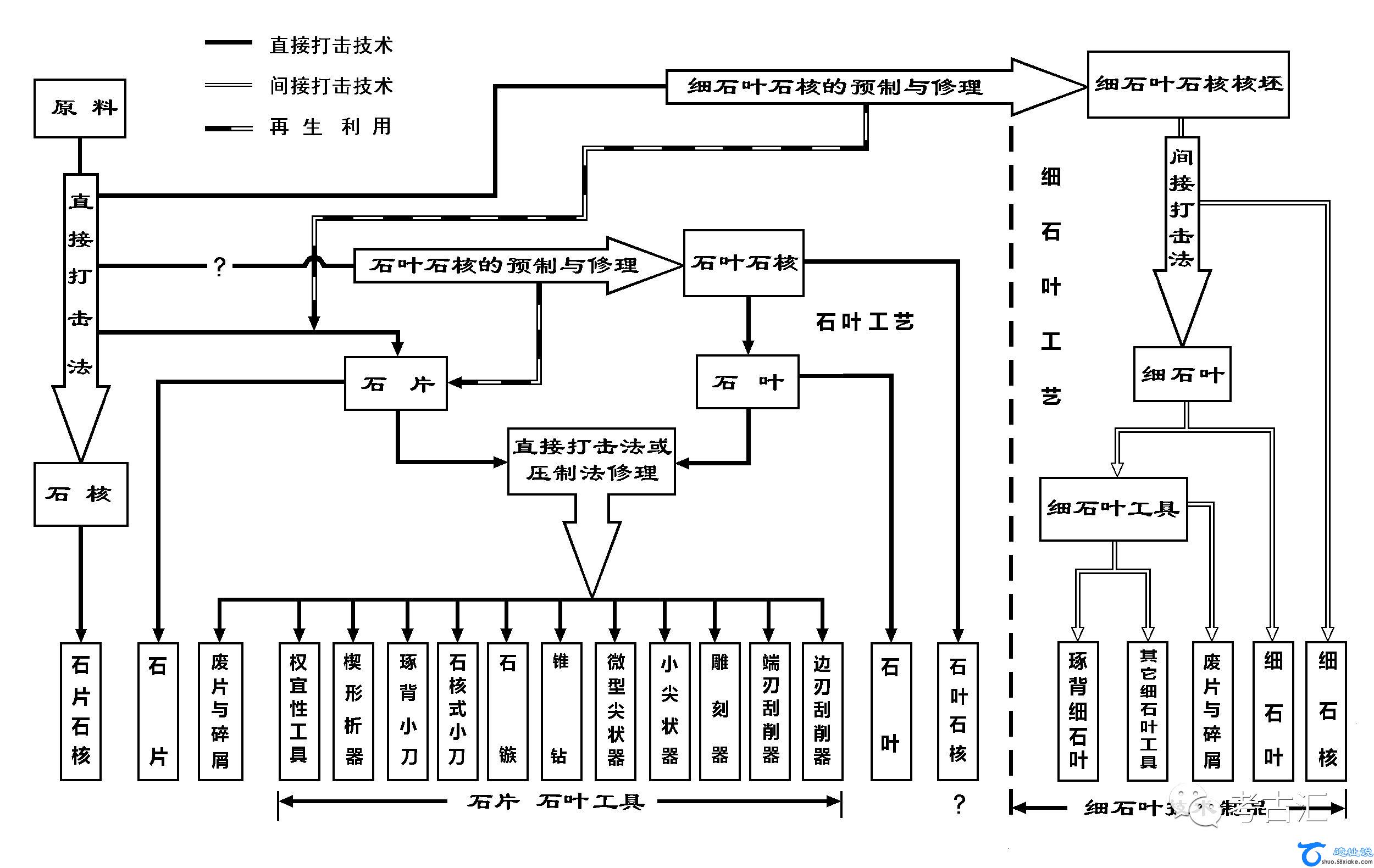

总体来看,丁村遗址群中的石器工业特点和技术类型有两大分支,一是旧石器时代早中期以直接打击法为特征的丁村石器工业类型(Ⅰ、Ⅱ段),一是旧石器时代晚期(如77:01地点)含有细石器工艺的工业类型。如图4所示,丁村遗址群存在着与3类不同原料对应的石器打制技术系统:第一个系统是以角页岩等为主要原料的有刃类石制品,第二个系统是以石灰岩、砂岩、闪长岩为原料的石球类制品,第三类是以燧石为主的精细原料打制的细石器制品。前两个系统构成了丁村遗址群早中期石器工业,是丁村石器工业的主体成分;第三个系统只出现在旧石器时代晚期的77:01地点,是在早中期石器工业的基础上加入的“细石器工艺的石器组合”。这3个技术系统反映出丁村的远古人类,对石料、石器功能和打制技术之间的制约和依存关系有着非常清楚的认识。下面,将从原料、大小、打制技术类型等方面对这3个技术系统进行解析:

图4 丁村遗址群石器工业组合示意图

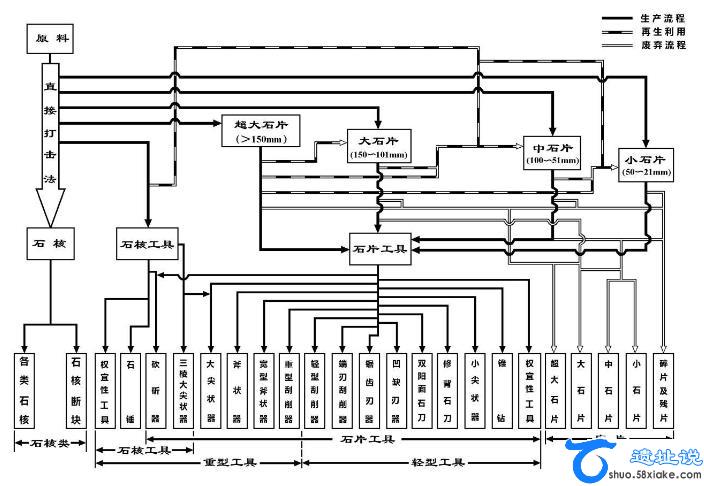

1、以角页岩为主要原料打制的有刃类石制品

角页岩类石制品在丁村遗址群各地点都大量存在。因此,这类石制品一直是“丁村文化”以及丁村石制品打制技术讨论的主要对象,有关石片打制方法、三棱大尖状器等有刃类工具及其加工技术等所有问题都是针对角页岩类而言的。

如图5所示,角页岩类石制品以直接打击技术为主导,以生产石片和石器为目标。在生产过程中会不断产生出石核、石片和石器。石核既是整个生产过程的源头也是末端产品,包括单台面、双台面、多台面石核,以及盘状石核、漏斗状石核、双阳面石片石核和石核断块。

石片特征单一,但内涵十分复杂,既包括从石核上剥取的“目的石片”,也包括石核修整过程或石器修理过程中打下的废片,因此是整个石器生产中最具变化的一类。我们认为:对于石片来说,除了打制技术的分类之外,最重要的是大小尺寸的区分,这涉及到加工、使用和废弃等一系列问题。一般来说,无论大石片还是小石片,只要是从石核上直接打下的都应视为人类专门生产的“目的石片”。然而,考古学研究必须考虑一个可识别程度的问题。就石片而言,尺寸越大的石片来源越单纯,可识别性就越高;尺寸越小的石片来源越复杂,可识别性就越低。

图5将石制品打制工艺流程分为石器生产、再生利用和废弃三个阶段,右上为上游端,右下为下游端,从左到右、自上而下,越靠上、越靠右越初始。超大石片在多数情况下可作为石片石器的坯材看待,加工过程中会进一步产生大石片和中小型石片,进入再利用流程。由于它是位于最上游端的,其来源的判定是唯一的,因此,超大石片可以判定为是丁村人专门打制的目的石片。

大石片在整个石器生产的链条中仍属于上游端产品。因为,石器加工过程中产生大石片的几率很小,它虽然有可能来自上游端的石器加工过程,但更多的可能性来自于石核剥片。在整个工艺流程中,大石片被加工石器或直接被使用的几率更大,作用和意义较之中小型石片更大——大石片可以被加工成重型工具或轻型工具,而中小型石片只能加工成轻型工具。中小型石片的来源很复杂,上游端石器生产过程中都可能产生这类石片。因此,我们无法识别哪些是由石核上直接打下来的,哪些是石器生产过程中再生的。但它们并不完全是废片,只要人类对其进行使用或二次加工,它们就会成为石器。除了最后的碎片和断片之外,从超大石片到小石片都具有利用价值,都有可能成为工具。

图5中最下一排为有刃类石制品的系统分类,包括整个有刃类工具生产流程的所有产品:石核、石核工具、石片工具及石片(包括废片)。在石器中,石核工具与石片工具是有重叠的,但仅限于砍斫器和三棱大尖状器。大尖状器、斧状器、重型刮削器虽为重型工具,一般以石片为坯,因此归于石片工具。轻型工具一般由中小型石片加工而成。

图5 丁村角页岩类石制品打制工艺流程及系统分类

(本报告第321页图9.3在排版植字过程中出现严重错误,将图中“权宜性工具”、“石锤”、“砍斫器”和“三棱大尖状器”均误为“石核断块”,在本文中特此更正。)

(1)打片技术

角页岩石片的打制技术是丁村石器工业的核心技术之一,有关它的各项技术指征和动态类型分析,前面各章节已进行了比较详细的解读。下面讨论其打制方法和特点。

a、 石片的破裂特征及其打制方法

丁村遗址群的石片绝大部分系以角页岩质。有关丁村石片的打制技术是针对角页岩质石片而言的,如“石片角多大于110 °,打击点不集中,半锥体很大且常双生,碰砧法打制”[125]等。我们在1994年曾经进行了比较充分的讨论[126],之后又做了碰砧石片的实验研究 [127]。我们认为:①“打击点不集中,半锥体很大”是角页岩石片的基本特征,不论是锤击法还是其他方法均如此;②“半锥体双生”特点并不常见,丁村各地点石片中“半锥体双生”出现频率约2%左右。用锤击法做打片实验时,常常会在一次打击未果的情况下再次打击,这样打下的石片有时便可产生半锥体双生的特点;③以石片角大于110°论定丁村石片多为碰砧法产生,恐怕是一个误解。丁村遗址是新中国成立以来除周口店以外发掘的第一个大型旧石器遗址,从周口店到丁村,从脉石英砸击石片到角页岩大石片,面貌完全不同。将我国发现的旧石器时代文化遗存中的石片作一比较,不难发现大部分石片的石片角多大于110°。例如,观音洞遗址中的“石片角最小的为95°,最大的可达135°,数量较多的标本集中在110°到129°间,占可测量标本的83.82%[128]”;河北阳原板井子石制品中“石片角76°~140°,以120°~124°者为多,而110°~129 °者占总数的74.33%”[129];根据《富林文化》中图4-1来看,石片角多集中于110 °~130°之间[130];丁村遗址群各地点的石片角大于110°以上者均占有很高比例(参见第六、七、八章)。因此,石片角多大于110°,既不是丁村石片的独有特点,也不是碰砧石片的独有特点,而是除两极石片之外的普遍规律。

b、丁村角页岩石片的形制及动态类型特征

这里所说的动态类型,是通过对背面片疤打击方向和片疤组合关系进行技术分析,进一步解读了石片形制特点和剥制的过程和“生命史”,以背面片疤组合为“模板”的分类模型[131]。这种分类和分析方法有些类似于北美考古学家所应用的“剥片程序分析”[132]。丁村角页岩石片以同台面连续打片(A型背疤)和两台面对打(C型背疤)为主要方式,从石片与石核的联动关系来看:A型背疤石片可以由各类石核和石器的连续打片和加工中产生;C型背疤石片多由双台面或多台面的两台面对打或部分盘状石核上产生;B、D、E型背疤石片在丁村遗址群中不占主导地位。

c、目的石片

150毫米以上的超大石片基本上属于丁村人专门打制的目的石片(参见图9.3),这类石片在丁村遗址中占有一定比例,是打制三棱大尖状器和斧状器等大型工具的上好坯材。

双阳面石片及其技术

丁村遗址中发现有双阳面石片、双阳面石片修制的石器及双阳面石片石核,由此可知,丁村人可能已具备了打制双阳面石片的意识和技术。

d、台面调整打片

丁村遗址群中有一类背脊顶部一侧或两侧有打击阴痕的完整或不完整石片疤的石片——称之为修整打片(Trimming pieces-T),包括石核更新台面打片(rejuvenation core flake or tablet)或细石核的第一个台面调整打片(first sled blade)。

(2)石器制作技术

丁村角页岩有刃类工具分为重型工具和轻型工具两大类。其中三棱大尖状器、大尖状器、斧状器、宽型斧状器、重型刮削器、锯齿刃器等具有代表性。这些工具打制方法简练,器形对称程度较高,体现了人类的技术水平和审美观点。对称是自然界的普遍规律,丁村石器——如石球、三棱大尖状器、尖状器、斧状器等——的对称性表现了石器制作与自然规律的契合。

砍斫器,过去被视作东亚旧石器体系中的主要类型。但在本研究中,砍斫器(砍砸器)并不是丁村文化的典型器物。从打制技术来看,丁村砍斫器以两面打击为主,也有单面加工者。器形不很大,带有一定的石皮面,具有向心打片的特点。它们与向心打片的盘状石核比较的话,除了器形较为规整以及具有比较好的把握部位和对应的边刃之外,没有区别。

三棱大尖状器和大尖状器,由石片或砾石制成。一般来说,尖端两侧边必须经第二步加工的石器才能算作尖状器。丁村的三棱大尖状器和大尖状器的两侧边虽多为两边加工,但不完全拘泥于一种形式,有的尖端两侧修理精细;有的只在两侧简单地打掉一两个石片形成三棱形器尖;有的则借助石片的一个陡边,在对边作对称性修整形成三棱器尖。这表明石器制造者不仅有很强的对称意识和构形思维,而且能“因材施制”,打出自己预期成形的器型。

斧状器、宽型斧状器、修背石刀、双阳面石刀是丁村文化的重要组成部分。这些石器的共同特点是以石片的自然边缘为刃口,刃口不作加工或只作局部修整,在与刃部相对的一端或侧边进行把柄或底部的钝化加工。此外,还有不少有使用破损的大石片,不作加工即行使用,功能与斧状器相同,也是用于砍剁切割的工具。

锯齿刃器是一种特殊的切割工具。这种工具的制造是丁村人对工具特化意识的体现。丁村的锯齿刃器有直刃和环状刃两种。直刃者在石片的薄缘上打制成间隔均匀的锯齿状刃,称之为锯刀或石锯。此种石器在欧洲阿舍利文化(Aeheulean )晚期和克拉克当文化(clactonian)中就已出现,在莫斯特文化(Mouseterian )中较为发达[133]。

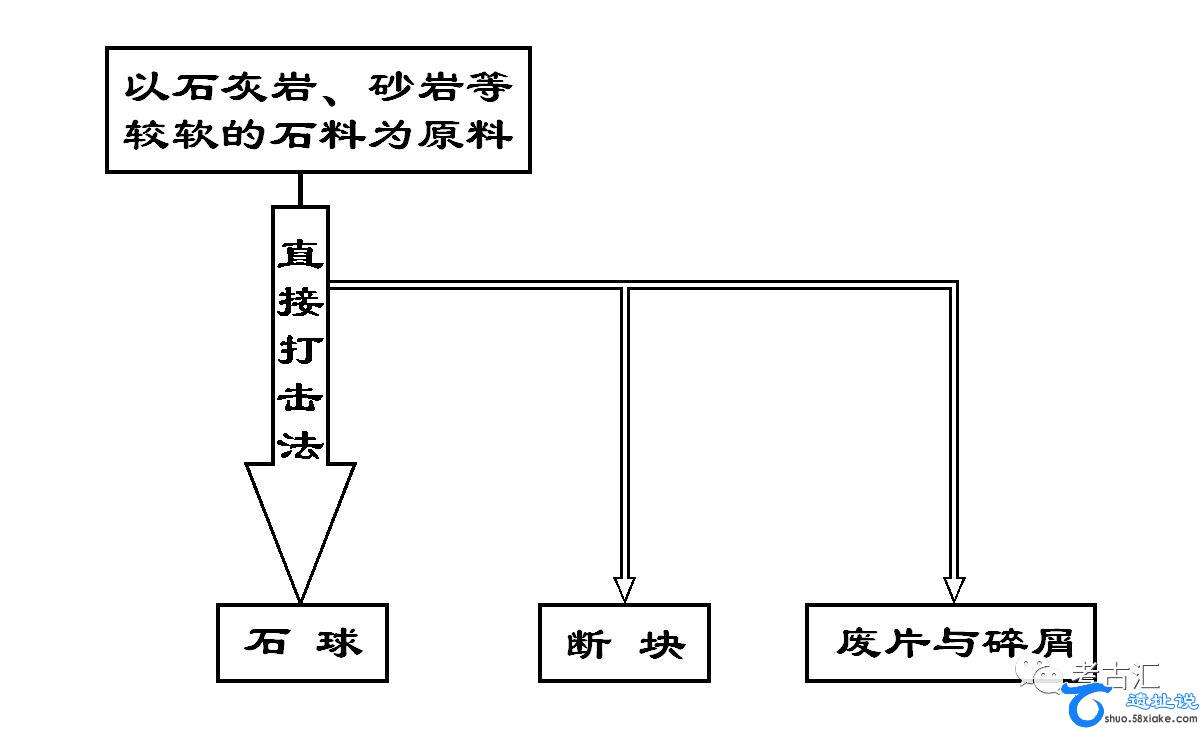

(二)丁村石灰岩、砂岩类石球制品

石球是丁村文化中不可或缺的一类工具,在早、中、晚各个时期石器地点中都占有相当重要的地位,特别是中期石器地点中,数量和比例相当高,在这些地点中共发现98件石球,占全部石器的28.08%,占重型工具的47. 57%;在早期和晚期地点中分别发现4件和10件石球。而在丁村遗址群各地点中,石灰岩,砂岩类石片的数量十分有限。

丁村石球以汾河主河道中磨圆度很好的椭圆形石灰岩砾石为主要原料,同时也选用一些砂岩、石英、石英岩、闪长岩砾石。这类石料在丁村附近的汾河砾石层中十分丰富;质地较软,易于加工。表明“丁村人”对当地原料与石器类型的认识相当到位。

丁村石球一般选用卵圆形石灰岩砾石,将之从中截断,再将截断面的棱角去掉,制成留有石皮面的滚圆型石球。有些选择厚的板状石英岩、砂岩、闪长岩砾石为坯,以两个较平的自然面为台面周边对击,打成近似方体的毛坯,再将边缘的棱脊逐步打掉。石灰岩质软,制出的石球滚圆;脉石英脆硬,制出的石球粗糙而棱角多;砂岩则圆而疤痕模糊[134]。如图9.4所示,在这一系统中石球是唯一的制成品和目的物,同时会产生许许多多的断块、废片和碎屑。

根据我们所做的石球打制实验:打制石球与角页岩石片工具完全不同,由于石灰岩质地较软,发全力去打很容易失败(打碎)。而且打制石球的副产品多为断块和碎屑。现特举两例以示说明:实验1:以一个截断的砂岩砾石为坯材,将截断面的棱角去掉制成。用时10分钟,打下两个有效石片(重20.7克)和100多个碎屑(重152.2克)。实验2:以石灰岩砾石制成,用时5分钟,由于石灰岩质地的原因,打下的很少成型石片,大部分属于断块和碎屑;其中大型断块1件(重355.2克),中小型断块碎片13枚(重350.9克),碎屑100多片(重286.5克)。由此可以看出,制作石球会产生大量的断块、废片和碎屑。

图6 丁村石灰岩、砂岩类石球制品工艺流程及系统分类

(1)打制技术:石球是丁村石器工业中的重要组成部分,但它与角页岩类石制品分属于完全不同的两个生产体系。如图6所示,它以制作石球为主要目的,流程非常简单。而石球是这一石器系统中唯一产品,除此而外还应当有相当数量的废弃品(石片和断块)。从上述打制实验和表9.1所示,石球与断块、废片和碎屑的比例应当至少大于1:19——即断块、废片与碎屑的数量要远大于石球才正常。

(2)埋藏环境:丁村遗址群发现了大量石球,却很少发现与之对应的废弃品(石灰岩、砂岩质石片或断块)。这与河流埋藏环境有直接的关系,但是对比角页岩制品可以发现,同样的埋藏环境下角页岩的制成品与废弃品可以出现在发掘单位中,而与石球同时发现的石灰岩废弃品却少得可怜。因此我们推断:制作石球的废弃品无疑是存在着或存在过的——只不过没有进入我们的视野而已。换言之,遗址中除了成品石球之外,还应当有相当数量的断块、废片和碎屑。遗址中石灰岩断块、碎屑很少被发现说明:石球的丢弃地与原始的加工制作场所不在同一地貌部位。根据我们调查丁村一带的石灰岩、砂岩等原料来自于汾河主河道的古旧砾石层,而石球多发现于水流比较缓慢的滨河相地层(砂层)中。因此,其丢弃地(或使用的目的地)与制作地不一致,是导致这一现象的主要原因。

(3)使用方式:石球是远古人类十分重要的狩猎工具,但它的用途和使用方式不同于角页岩有刃类工具。首先,它不是随时随地使用的工具,而是一种特定时间特定场合使用的“武器”。其次,它并不是单人匹马的或一两个人使用的,而是一种群体性攻击武器:一群人每人手执2~3个石球对准一个目标同时发起群体性攻击,才能有效地将猎物置于死地。

(4)制作地与丢弃地的关系:丁村石球的原料(石灰岩、砂岩砾石)很可能来自附近的汾河主河道古老砾石层中,而发掘过程中很少见到与之相关断块和废片,却很少能够见到石灰岩、砂岩类的废片,至少说明石球的制作地与丢弃地不一致。也就是说,石球的制作地与使用的地点不在同一区域,远古人类在某一区域(原料较为集中的地方)制作石球,然后在动物出没的水边用于狩猎,最后丢弃在河边的沼泽泥沙中。这也就是为什么丁村石球多数发现于砂层丰富的石器地点,而与之相关废弃品少见的原因所在。

(三)丁村燧石类细石器制品

燧石类石制品在丁村早、中期石工业中鲜有发现,到了旧石器时代晚期阶段的77:01地点中才大规模、成系统的出现。

1、原料来源

丁村一带的燧石类原料不算丰富,在汾河的一些老阶地的砾石层剖面中很难发现燧石、玉髓等精细石料,但是在旧石器中期石器地点中有一定数量的燧石类石制品[135][136]。在77:01地点的发掘中,为了防止遗漏细小石制品曾采用过筛的方法收集遗物,发现了大量蚕豆大小的燧石等各种石料的小砾石。它们的磨圆度相当高,说明这些燧石是汾河上游搬运来的。丁村的远古人类在旧石器时代晚期,为适应细石器生产的需要而开发精细原料,在汾河的河床相堆积中寻找这类石料。对于他们是否在附近或更远的地方获取燧石石料等原料开发或原料经济问题,还有待进一步的调查和研究。

2、技术与系统分类:

图7所示为燧石类石制品的系统分类。燧石类石制品是直接打击和间接打击两种技法共同作用的产物。按照目前的分类惯例,在这一流程中出现了石片技术制品、石叶技术制品和细石叶技术制品三个组成部分。

图7 丁村77:01地点燧石类制品-细石器工艺生产流程及系统分类

(1)石片技术:属于该系统中的上游端技术。首先,它能够为石叶石核与细石核的预制和修理提供技术支持;其次,生产大量石片,一方面可以满足传统的石片工具的生产,另一方面为细石器遗存中大量存在的以石片或石叶为坯制作的圆头刮削器、背刀、雕刻器、小尖状等配套工具提供坯材。

(2)石叶技术:本地点中几乎没有发现像样的石叶石核,但石叶的出现说明这种技术也同时存在过,只不过不很发达。

(3)细石叶技术:毫无疑问是细石器遗存中的核心技术。它的显著特点是实现了生产的程序化和效益最大化——用最少的原料生产出最多的工具刃口。细石器工艺的核心是以间接打击技术或压制技术生产细石叶及其相关产品。但是,细石器技术绝不仅仅只包含一个细石叶技术,压制技术和间接打击技术、琢击修理技术、雕刻器技术、楔裂技术以及镶嵌技术、物体分割技术等使石器的生产向着器型标准化、体积小型化、功能单一化的方向发展[137]。

3、相关讨论:

细石器工艺是细石器遗存中的最先进最具代表性的技术,但它离不开直接打击技术的支撑。细石器以具有明显特征的细石核和与之对应的细石叶以及以石片为坯加工成的圆头刮削器、石镞、背刀、雕刻器、小尖状器等为主要构成成分[138]。但作为同一遗存中同一原料的石制品直接打击技术也是离不了的。因此,石片、石叶、细石叶以及以它们为坯材制作的石器均属于这一系统中不能割裂的组成部分。

(五)丁村石器工业的特征、分期和分布范围

丁村石器工业——1958年裴文中、贾兰坡确立的“丁村文化”[139],1994年我们通过对新发现材料的研究,对其进行了补充和修订[140]。它以丁村遗址群中发现的石制品组合为特征,概括为以下八点。

(1)砍斫器不发达,从其形态及刃部的加工特点看,可以说它是所有石器类型中最粗糙者。只有个别标本刃部尚属锋利,可用于砍剁,大部分刃角过大且不整齐,呈S形,基本上不具备砍剁功能。它们很可能是用交互打击法产生石片的石核,而被用来权作砍斫的工具。

(2)三棱大尖状器、大尖状器是丁村工业中最典型、最富有代表性的工具。

(3)斧状器、宽型斧状器较为发达。它们具有锋利的自然刃缘,把握部位部分加工或稍作加工即行使用,是砍剁切割的最有效工具。

(4)锯齿刃器、凹缺刃器、修背石刀以及双阳面石刀和锥钻等新发现的器型,充实和扩大了“丁村工业”的内涵。

(5)典型刮削器不多(比例不高),刃不很陡。

(6)石片的特点和打制技术一致,主要是以锤击法产生的。其中巨大石片是丁村人打制三棱大尖状器、斧状器和宽型斧状器的目的石片。

(7)掌握和运用了双阳面石片打制技术。有一定数量的双阳面石片以及用双阳面石片制作的工具,表明丁村人已意识到双阳面石片的优点并掌握了打制这类石片的方法。

(8)有丰富的石球。

上述特点是丁村遗址旧石器时代早中期以及晚期粗大石器的共同特点。它们在丁村遗址群内三套不同地质时代的地层中重复出现,说明之间有着密切的传承关系。因而,我们将它们看成是同一文化的三个发展阶段的物质体现,统称为“丁村工业”,根据地质时代进而划分为丁村工业早段、丁村工业中段和丁村工业晚段。

丁村工业早段(Dingcun Industry-Ⅰ期),即旧石器时代早期晚段遗存。其器物有三棱大尖状器、大尖状器、斧状器、宽型斧状器、石球、刮削器以及用双阳面石片加工的锥钻等。以79:01、79:02、79:03等地点为代表,时代为中更新世晚期(Q22)。

丁村工业中段(Dingcun Industry-Ⅱ期),即旧石器时代中期遗存。它们位于汾河两岸第Ⅲ级阶地底砾层的同一侵蚀面上,同时在Ⅳ级阶地顶部的S1中下部,时代为晚更新世早期(Q13)。

丁村工业晚段(Dingcun Industry-Ⅲ期),即旧石器时代晚期遗存。以77:01地点石制器为代表,由两种成分组成:一种是沿袭丁村工业传统的粗大石器,主要有大石片、三棱大尖状器、斧状器、宽型斧状器、双阳面石刀、石球等,是丁村工业晚段的主要成分;另一种是以燧石为主要原料制作的典型细石器,品类主要有锥状、楔状、船形等形态的细石核以及细石叶、石核式小刀、短身圆头刮削器、修边雕刻器、琢背小刀、圆底石镞、楔形析器等,与下川遗址的极为相似。尤其石核式斜刃小刀、修边雕刻器和圆底石镞等,与下川者形神皆似。

就77:01地点石制品组合而言,可以说是既有继承又有发展。其中的粗大石器,从打制风格和器物组合与丁村旧石器时代早、中期者有着明显的传承关系。同时溶入了与下川文化相似的典型细石器成分,使丁村工业晚段的性质发生了质的变化——受到当时业已成熟起来的细石器文化之影响而走向更高的境界。其细石器成分与下川文化别无二致,但粗大石器与丁村工业早中段的主要内涵基本一致,显示了清楚的传承关系。

总之,丁村工业是活动在汾河流域,以丁村遗址群旧石器时代早中晚30余个石器地点为代表的石器工业。它以角页岩质有刃类,石灰岩、砂岩质石球和燧石类细石器工艺石制品三个石器打制系统为技术路线(参见图4~7)。代表了我国华北地区南部中更新世晚期至晚更新世的石器打制技术。

五

一部考古报告是注定会有缺点错误或不足的。本报告也是如此。

本报告开篇就曾言及由于系1976~1980年调查发掘所限,“我们的这个报告,严格地说只是一个大型的调查报告。……对丁村文化的性质、特征、石制品技术、埋藏环境分析等方面进行一个阶段性是总结。”[141]

丁村遗址群1976~1980年调查发掘,是我国考古学第二个春天到来之时的最重要的考古成果之一,对于推动我国旧石器考古学深入研究有着十分重要的意义。通过这一阶段的考古工作证明丁村遗址已不是仅限于1954年汾河东岸的11个地点,单一的旧石器时代中期文化遗址,而是扩及汾河两岸、地点达30个、时代包括旧石器早中晚期、具有5个文化层的遗址群。然而,由于时代的局限,这次考古调查发掘有着很多先天不足和存在的问题,也是考古学研究必须经历的。

1、分布范围和埋藏环境的问题:在经历了20年的报告编撰和不断研究后,我们对丁村遗址及其考古学的研究方向有了更为深刻的了解。丁村遗址群从1954年首次发掘以来始终以河流相阶地堆积为目标,对与阶地以外的其他类型的埋藏环境考虑的很少。然而,远古丁村人不可能仅仅生活在丁村附近的汾河河谷之中,在整个临汾盆地乃至汾河流域都有可能是他们的生存活动空间。因此,要想对丁村遗址群这样一个大型遗址群的人类行为进行探讨,就必须将大跨度的空间结构宏观研究与局部典型遗址细致入微的考古发掘有机地结合起来。[142]

2015年,笔者在《丁村遗址群埋藏环境预研究》中将临汾盆地南端划分为:河谷阶地、黄土塬区、河流冲积平原区和山前冲积扇区四个考古地貌单元。提出通过更为广泛的调查,考察远古丁村人的活动范围、空间利用方式、资源利用开发程度和远古人类交流状况。在此基础上,确定了由“河流相”地层向汾河东岸山前“黄土堆积”转变的工作思路;制订了在丁村遗址群东北部的黄土塬区进行系统调查的详细计划。这是丁村遗址群60年来在黄土台塬区最大规模的系统性考古调查。调查结果显示:丁村遗址群东侧塔儿山向汾河谷地过渡的山前土状堆积,是丁村远古人类的重要活动区。几年来在以沙女沟为中心的沟谷梁峁地带发现旧石器地点80余处,对其中的九龙洞遗址、过水洞遗址和老虎坡遗址进行了连续多年深入细致的考古发掘,发现多个原地埋藏人类活动遗迹和大量文化遗物。为我们进一步认识丁村远古人类的活动范围、生活轨迹及其行为链条提供了极为重要线索和宝贵资料。在与大崮堆山南坡角页岩基岩出露相通的北涧沟→沙女沟→上庄沟一线的沟谷中发现大量石制品和原地埋藏的人类遗址;而在其他不含角页岩石料的北寨沟和柴村沟中基本没有发现人类活动的迹象;显示了丁村人对角页岩原料的亲近性和依赖性。[143]说明之前对丁村遗址一带远古人类的活动范围、行为模式的了解和认识是很不全面的。同时说明丁村遗址群的考古工作还有着很长的路要走。

2、类型学及分期问题:关于类型学问题,本文已经探讨了很多,在此我们稍作讨论。

毋庸讳言,本报告的石器类型学承接1958年裴文中、贾兰坡两位大咖的分类原则和指导思想,在此基础上有一定的突破与创新。说实话,丁村遗址群石器打制技术在我国旧石器时代早中期遗址中呈现出非常复杂又带有很多进步性质的技术特点,特别是斧状器、锯齿刃器、凹缺刃器、双阳面技术的出现,呈现出许多与欧洲莫斯特文化相比拟的技术。使我们相信丁村文化在中国旧石器考古学研究中所占有的重要地位。但是由于发掘面积和材料所限,我们还一时无法将这些石制品中的技术全部总结到位。

自本报告出版以来,有批评意见认为:在丁村的石器类型研究中应该承认“手斧”和“两面器”存在;视乎不承认手斧、两面器和阿舍利传统的存在丁村遗址的研究就出现了莫大的问题。然而,我们认为对于丁村遗址的类型学研究来说,首先应当保持丁村石器分类的一贯性与传承。丁村遗址的石制品从一开始就存在两面打制技术的存在,但是否存在“手斧”或“手斧技术”与两面打制技术是两个概念。世界上没有绝对的单面打制技术,也没有绝对的两面打制技术,它们之间没有必然的分界线。笔者对“莫维斯线”的划分抑或这方面的讨论不感兴趣,也无意去捍卫或批判这方面的讨论。即便是莫维斯所讨论的东方“砍砸器传统”中也有两面打制技术存在。因此不一定有两面修理技术就必然要与“手斧”或“两面器”挂钩。我们始终强调以丁村遗址发现的石器为主,充分认识丁村石制品自身的特点和打制技术。

丁村文化的分期,最早是王建、陶富海等根据1976~1980年在汾河两岸的Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ三个阶地中发现了旧石器时代早中晚三个时期的石器遗存提出来的[144][145]。本报告中基本沿用这一看法粗线条地将其划分为丁村工业早中晚三段。其实无论是石器组合还是打制技术,除77:01地点的含有细石器的晚期遗存外,早中期者的区分是不明显的。事实上丁村遗址群从早到晚是有多套文化堆积的,由于考古调查的深度与广度的原因,还不能准确划分。特别是早期阶段遗存79:01~79:04、77:02、77:03等6个地点,因堆积巨厚、经费不足等原因除79:02地点小面积发掘外,其他地点均系调查采集而已。地质地貌和埋藏环境方面79:01~79:03地点属于汾河Ⅳ级阶地,而79:04、77:02、77:03则属于汾河二级支流冲洪积埋藏环境。它们虽然在地质时代上属于同中更新世,但其文化层的分布还不十分清楚[146]。因此,丁村遗址群早期地点的石器技术和文化面貌还没能与中期遗存区分开来。

3、地学及年代学研究的问题:是遗址研究的最基本问题之一,也是本报告不可回避的问题之一。

从1954年发现以来,丁村遗址地质年代虽然基本肯定(属于中更新世早期或晚更新世早期),但始终未能有一个准确的答案。其争论的焦点主要围绕丁54:100地点顶部微红色土及“丁村组”的测年展开。然而,丁村遗址群有数十个地点组成,不可能仅仅是一个54:100地点能够代表得了的。即便是1954年发现的11个地点也是有差别的,这是不争的事实。我们认为54:95地点应该与79:03地点一样,属于汾河Ⅳ级阶地堆积。而1976年以来发现的地点或遗存,分布范围更广,涉及的地质地貌和埋藏环境更为复杂,有赖于进一步的调查和研究。

丁村遗址群的地质地貌的整体框架,虽然在本报告中有了一个大概的面貌,但是其细节问题并没有得到解决。比如说Ⅲ级阶地东部微红色土以及“丁村组”的测年问题、Ⅳ级阶地堆积物与黄土塬之间的界线和接触关系的问题、79:01~79:03与其他3个地点之间的关系问题[147],以及Ⅱ级阶地旧石器时代晚期遗存的分布问题都没有定论。2011年“丁村国家遗址公园”项目申报时笔者曾对这些问题做过一些探讨,希望通过后期的调查研究解决其中的一些问题。2014年以来,我们试图通过进一步的地质调查解决丁村一带地质地貌演变和人类活动之间的关系,但这些问题也并非一朝一夕能够解决的,也不是一本考古报告能够解决的。

总而言之,丁村遗址群虽然经过60余年的调查发掘,但还有许多问题需要我们去面对,需要一代又一代考古人去探索。

【完结】

注释:

[106] 陈胜前.考古学文化与考古学中的文化[N].中国文物报2008-08-01.

[107] Childe, V.G. The Denube in Prehistory. Oxford, Oxford University Press, 1929.

[108] 夏鼐、王仲殊.考古学.见:中国大百科全书·考古学[M],中国大百科全书出版社,1986年。

[109] 安志敏.考古学文化.见:中国大百科全书·考古学[M],中国大百科全书出版社,1986年。

[110] 安志敏.关于考古学文化及其命名问题[J].考古,1999(1):81-89.

[111] M.Johnson:Archaeological Theory,Oxford,Blackwell Publishers,1999. 参见:陈淳,《考古学入门》北京:北京大学出版社,2009年:90页。

[112] 陈淳.考古学文化概念之演变.文物季刊.1994(4):18-27.

[113] 本报告第314页.科学出版社,2014.

[114] 王益人.周口店北京人洞外遗存探疑[N].中国文物报,2011-07-08(8).

[115] 陶富海、解晓勇.丁村组底界的侵蚀面[J].地层学杂志,1990(4):311-314.

[116] 张森水.丁村54∶100地点石制品研究[J].人类学学报,1993(12):195-213.

[117] 王益人.从河流埋藏环境看丁村遗址群的文化性质——与张森水先生商榷[J].人类学学报,2002,21(2):195-213.

[118] 裴文中、贾兰坡.丁村旧石器.见:山西省襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告[M],北京:科学出版社,1958。

[119] 刘源.丁村石制品再观察[J].人类学学报,1988,7(4):306-313.

[120] 王益人.周口店第1地点和第15地点原料分析[A].见:纪念裴文中先生诞辰一百周年论文集(《人类学学报》卷第23增刊)[C],2004年:130-145.

[121] 王益人.远古遗踪[A].见:发现山西:考古人手记[C],太原:山西人民出版社,2007年,5~28页。

[122] 山西省地层表编写组:华北地区区域地层表山西省分册[M],地质出版社,1979年。

[123] 王向前、王朝栋、陶富海.丁村一带第四系观察[J].山西文史资料,1991 (6):137-151.

[124] 周明镇、黄万坡、张玉萍等.晋西南几个晚新生代底层剖面的观察[J].古脊椎动物学报,1965,9(3):256-267.

[125] 裴文中、贾兰坡.丁村旧石器.见:山西省襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告[M],北京:科学出版社,1958年。

[126] 王建、陶富海、王益人.丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报[J].文物季刊,1994(3):1-78.

[127] 王益人.碰砧石片及其实验研究之评述[A].见:邓聪、陈星灿主编.桃李成蹊集——庆祝安志敏学生八十寿辰[C].香港中文大学中国考古艺术研究中心出版 2004.

[128] 李炎贤、文本亨.观音洞——贵州黔西旧石器时代初期文化遗址[M],北京:文物出版社,1986年。

[129] 李炎贤、谢飞、石金鸣.河北阳原板井子石制品的初步研究[A].中国科学院古脊椎动物与古人类研究所参加第十三届国际第四纪大会论文选[C],北京:北京科学技术出版社,1991年:74~79页。

[130] 张森水.富林文化[J].古脊椎动物与古人类,1977,15(1):.

[131] 王益人.石片类型学新论[A].见:天道酬勤桃李香——贾兰坡院士百年诞辰纪念文集[C],北京:科学出版社,2008,44~68.

[132] Collins M. Lithic technology as a means of processual inference [A]. In: Swanson E (Eds). Lithics Technology:Making and Using Stone Tools [C]. the Hague: Mouton Pubulishers, 1975, 15-34.

[133] F. Bordes., The Old Stone Age. MeGraw-Hill Book Company,New York Toronto. 1968.

[134] 临汾地区文化局、丁村文化工作站.丁村旧石器时代文化遗址80:01地点发掘报告[J].史前研究,1984(2):57-68.

[135] 裴文中、贾兰坡.丁村旧石器.见:山西省襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告[M],北京:科学出版社,1958.

[136] 王建、陶富海、王益人.丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报[J].文物季刊,1994(3):1-75.

[137] 王益人.关于下川文化的几个问题[A].见:中国史前考古学研究——祝贺石兴邦先生考古半世纪暨八轶华诞文集[C]. 西安:三秦出版社,2003:109~128.

[138] 王建、王向前、陈哲英.下川文化——山西下川遗址调查报告[J].考古学报,1978(3):259-288.

[139] 裴文中、贾兰坡.丁村旧石器.见:山西省襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告[M],北京:科学出版社,1958.

[140] 王建、陶富海、王益人.丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报[J].文物季刊,1994(3):1-75.

[141] 本报告第12-13页.科学出版社,2014.

[142] 王益人.丁村遗址群埋藏环境预研究砥砺集——丁村遗址发现60周年纪念文集.三晋出版社,2017.

[143] 王益人.山西丁村遗址群2015年考古调查与发掘.2015中国重要考古发现.文物出版社,2016.

[144] 王建、陶富海.丁村遗址群旧石器概述[A].山西文史资料——丁村文化遗址发掘经过与研究[C].1991(6):73-90.

[145] 王建、陶富海、王益人.丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报[J].文物季刊,1994(3):1-75.

[146] 本报告第138页.科学出版社,2014.

[147] 在本报告第二章中我们重点对Ⅳ级阶地的79:01~79:03地点的地质地层做了研究,而上庄沟79:04地点和508沟的77:02、77:02地点也均作为Ⅳ级阶地堆积物来看待。

标签: 考古遗址

还木有评论哦,快来抢沙发吧~